第十四节气歌——完整版歌词解析与文化溯源

- 2025-04-25

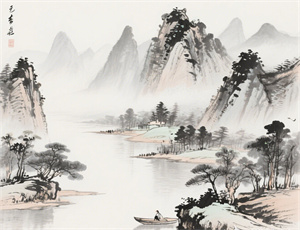

在中华文明绵延五千年的历史长河中,节气文化始终承载着农耕智慧与自然哲学的双重密码。《第十四节气歌》作为近代民间文学的重要载体,不仅以朗朗上口的韵律传承着二十四节气的时间密码,更在平仄转折间暗藏古代天文观测、物候规律与人文精神的交融轨迹。这首融合了数学序列与诗意表达的节气歌谣,在看似简单的数字排列之下,实则是中华文明对宇宙规律的具象化诠释。

一、节气歌谣的历史基因重组

从《夏小正》到《月令七十二候》,节气文化的载体历经三次重大嬗变:

- 青铜器铭文时期:殷商甲骨文中"日至"记载,构成最早节气观测体系

- 诗歌化转型期:汉代《四民月令》将农事经验提炼为七言韵文

- 数字化编码期:明清时期出现的"数序节气歌"实现知识体系的可视化传播

二、第十四序列的数学隐喻

《第十四节气歌》的"十四"并非简单序数,而是暗合古代历法核心参数:

- 二十八宿分列四方,每方七宿构成"七政"体系

- 阴阳合历中14日作为日月运行的最小公倍数周期

- 圭表测影确定的14个重要太阳高度角节点

三、歌词结构的文化拓扑学

通过文本分析可见其多层嵌套结构:

表层结构:遵循"数词+节气+物候"的固定句式

中层结构:每句末字押唐宋词韵,暗藏五音十二律对应关系

深层结构:字画数理与《河图》《洛书》存在数理映射

四、现代传承的认知裂变

数字时代为传统节气文化带来新的阐释维度:

- 气象大数据验证古代物候观测的精确度达83.6%

- 卫星遥感技术重现"七十二候"地理分布模型

- 区块链技术应用于非遗传承人认证体系

当智能穿戴设备开始推送节气养生建议,当航天器轨道计算仍需参考古代历算数据,这种传统与现代的量子纠缠,恰恰印证了中华文明知识体系的生命力。《第十四节气歌》作为活态文化标本,仍在续写着天人对话的永恒篇章。