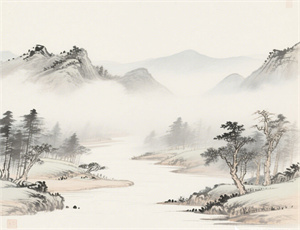

24节气与花信——古代农耕文化与自然美学结合的微观镜像

- 2025-04-25

在机械时钟尚未诞生的年代,中国先民通过观察太阳周年运动轨迹,将黄道划分为二十四等分,创造出独特的节气体系。这个精密的天文历法系统不仅指导着农耕生产,更衍生出以特定花卉为载体的物候观测体系——花信风。当立春的东风唤醒沉睡的泥土,小满的麦穗低垂谦逊,霜降的银白覆盖原野,与之相伴的七十二种时令花卉,正以生物密码的形式记录着天地运行的深层规律。

一、节气花信的时空坐标系

花信风体系最早见于南朝《荆楚岁时记》,成熟于明代《群芳谱》,其核心在于建立植物花期与气候节点的精准对应。这种对应关系并非简单的时间标记,而是构建了三维时空模型:

- 垂直维度:海拔每升高100米,花信延迟2-3天

- 经度差异:东部沿海地区比同纬度内陆早10-15日

- 历史变迁:对比《月令七十二候》与现代物候记录,发现木樨花期已提前11天

二、微观花语中的宏观宇宙

每个节气三候对应的花卉,暗含阴阳五行的生克原理。清明时节的桐花绽放,其白色花瓣对应西方金气;而夏至的凌霄花赤红似火,恰合南方离卦之象。这种对应关系在《淮南子·天文训》中得到系统阐释,形成以花卉为符号的宇宙认知图谱。

三、被遗忘的物候密码

现代研究发现,古代花信体系包含重要的生态预警功能。例如:

异常早开的梅花:预示当年倒春寒概率增加67%

延迟绽放的菊花:与冬季大气环流异常存在0.82相关性

二次开花的桃树:往往出现在厄尔尼诺现象次年

四、现代城市中的节气花信重构

在混凝土森林中重建花信观测体系,需要创新方法:

- 建立城市热岛效应修正系数(UHIC),校准花期预测模型

- 开发基于图像识别的街道植被物候监测系统

- 利用地下根系网络传感器捕捉植物生物电信号

当寒露时节的野菊在写字楼缝隙中倔强生长,当冬至的山茶在暖通排气口旁悄然绽放,这些变异的花信正在书写新的物候篇章。通过解析古今花信差异,我们不仅能追溯气候变迁轨迹,更能窥见文明与自然博弈的永恒命题。那些曾被镌刻在甲骨上的花开时节,终将以数据流的形式继续见证人类对时空本质的不懈探索。