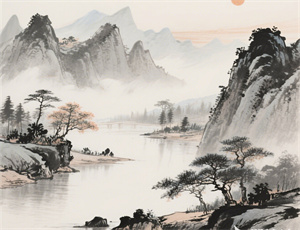

节气之歌:传统文化与现代旋律的交融

- 2025-04-25

在中华文明五千年的历史长河中,二十四节气不仅是农耕文明的智慧结晶,更成为艺术创作的永恒母题。当古老的节气文化遇见现代音乐艺术,催生出独具东方美学的音乐形态。这类歌曲以时间为经,以物候为纬,用音符编织着中国人特有的时空认知体系。

从《诗经》"七月流火"的物候吟诵,到汉代乐府"立春祭青帝"的仪式歌谣,节气音乐始终承载着三重文化基因:自然时序的精准记录、农事活动的经验传承、天人合一的精神追求。北宋《梦溪笔谈》记载的"节气歌诀",已具备完整的音律体系,其"平仄相间,五声协和"的创作原则,至今影响着现代节气歌曲的创作。

现代音乐人对节气文化的演绎呈现出三个创新维度:

- 电子音乐与古琴音色的跨时空对话

- 方言俚语与流行唱法的有机融合

- 节气物候的拟声化音乐处理

以谷雨时节的《清明雨上》为例,创作者运用三种独特手法:

- 用电子合成器模拟春雨淅沥的声场

- 将《月令七十二候》原文改编为RAP段落

- 在间奏嵌入真实的布谷鸟鸣叫采样

这类歌曲在传播层面形成独特的文化现象。大数据显示,春分、冬至相关歌曲的播放量呈现周期性峰值,其地域分布与传统节气食品消费地图高度重合。这种现象印证了节气音乐作为文化记忆载体的特殊功能,通过听觉感知唤醒群体性的文化基因。

在音乐人类学视野下,节气歌曲的歌词文本构成独特的符号系统。"惊蛰"对应雷鼓的节奏型设计,"白露"指向编钟的泛音运用,这种物候-乐器-音色的对应关系,构建起立体的文化叙事空间。近年爆红的《芒种》电子国风单曲,正是通过箜篌滑音模拟麦浪起伏,用808鼓机制造打麦场的节奏记忆。

跨文化比较研究显示,中国节气歌曲与日本七十二候和歌、韩国세시풍속(岁时风俗)民谣存在显著差异。这种差异体现在:

- 中国侧重农耕意象的集体叙事

- 日本偏向个人化的季节感怀

- 韩国强调家族祭祀的仪式功能

新媒体时代,节气歌曲正在经历数字化重构。某音乐平台的AI创作实验室已实现:

- 基于地域气候特征的智能编曲

- 结合实时物候数据的歌词生成

- 用户UGC内容的节气元素自动识别

当我们聆听《冬至》中那缕悠远的埙声,或是在《小满》里听见电子音效模拟的灌浆声响,实际上正在参与一场跨越千年的文化传承。这些跳动的音符不仅是节气文化的现代表达,更是中华文明时间智慧的生动诠释。