霜降是冬季的节气:自然规律与人文智慧的交织

- 2025-04-25

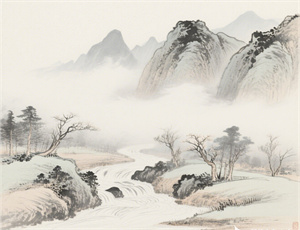

当晨光中凝结出第一缕银白冰晶,土地被覆上薄纱般的霜华,二十四节气中的霜降悄然来临。这个标志着气温骤降、昼夜温差加大的节气,在中国传统历法中占据独特地位。本文将从气候科学、农业文明、文化符号三个维度,深入解析霜降如何成为冬季序曲的象征。

一、气候学视角下的季节更迭密码

从现代气象学观察,霜降时节(10月23日前后)太阳到达黄经210度,北半球接收的太阳辐射量较秋分减少约30%。地表温度与空气温度的微妙关系在此刻达到临界点:

- 昼夜温差超过10℃时,地表水分在凌晨凝结为霜

- 500hPa高空西风急流开始南移

- 蒙古高压逐渐增强主导大陆气候

1.1 温度曲线的陡峭转折

气象数据显示,霜降期间全国平均气温较寒露下降3-5℃,华北地区初霜日期与近三十年均值相比提前约4天。这种变化在农业气象图谱上形成明显的折线,预示着冬季冷空气开始掌握主动权。

1.2 大气环流的模式切换

西伯利亚冷高压的建立导致东亚大槽加深,西北季风携带的干冷空气与残余暖湿气流在长江中下游形成准静止锋。这种大气结构的调整,使得霜降成为检验当年冬季气候特征的重要观察窗口。

二、农耕文明的时间坐标系

在传统农谚体系中,"霜降见霜,米谷满仓"的智慧蕴含着深刻的生产逻辑:

- 北方冬小麦需在霜降前完成分蘖

- 南方晚稻必须赶在初霜前收割

- 果蔬类作物启动抗寒物质合成

2.1 土壤生态的微观革命

霜冻作用促使土壤团粒结构发生物理重组,冻融交替过程释放出被封存的矿物质。实验表明,经历初霜的耕地有效磷含量提升12%,为春播作物储备关键养分。

2.2 生物节律的同步演进

植物通过感知霜降信号启动越冬程序:

- 落叶树种加速离层细胞形成

- 多年生草本将营养转移到地下器官

- 冬眠动物开始脂肪储备

三、文化符号的现代诠释

在当代社会语境中,霜降已超越单纯的物候概念。杭州西湖的残荷听雨,北京香山的红叶题诗,这些文化意象构建起现代人对季节更替的审美感知。非物质文化遗产保护数据显示,全国现存霜降相关民俗137项,其中62%完成数字化存档。

3.1 饮食智慧的当代表达

"补冬不如补霜降"的养生理念获得现代营养学佐证:

- 山药黏液蛋白增强呼吸道防御

- 板栗维生素C含量是苹果的10倍

- 芝麻不饱和脂肪酸占比达85%

3.2 城市气候的新挑战

热岛效应导致大城市初霜日期较郊区晚7-15天,这种现象正在改写千年的节气记忆。气象学家建议建立"城市霜降指数",将地表温度、空气湿度、颗粒物浓度纳入综合评估体系。

当无人机航拍记录下霜染大地的瑰丽画卷,当卫星云图捕捉到冷锋南下的磅礴气势,这个承载着古老智慧的节气正在书写新的篇章。从甲骨文的"霜"字到气象卫星的云图,人类对自然规律的认知永远处于螺旋上升的过程,而这正是文明传承最动人的模样。