二十四节气古代意义:农耕文明的时空密码与天人哲思

- 2025-04-25

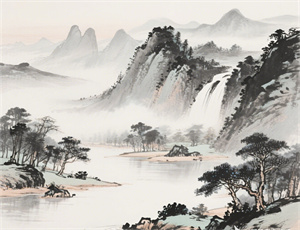

在黄河流域的仰韶文化遗址中,考古学家发现了距今七千年的星象观测痕迹。这些刻划在陶器表面的天文符号,印证着华夏先民对自然规律的持续探索,最终凝结为二十四节气这一独特的历法体系。作为农耕文明的时空坐标,二十四节气不仅指导着古代农事活动,更深层次地构建了中华民族"天人合一"的宇宙观,成为贯穿五千年文明史的文化基因。

天文观测与农事实践的精密耦合

商代甲骨文中"日至"的记载,揭示着二分二至的观测传统。周代设立的"日官"系统,通过圭表测影将太阳周年运动精确划分为二十四等份。这种建立在实测基础上的节气划分,体现了三个关键维度:

- 太阳黄经定位:每15°划分一个节气,形成精准的太阳历框架

- 物候特征对应:惊蛰雷鸣、芒种麦熟等自然现象的时间锚定

- 农事周期匹配:从立春劝耕到霜降收仓的完整农时体系

哲学体系的文化编码

《淮南子·天文训》完整记载的二十四节气,被赋予了阴阳五行的哲学内涵。春分秋分的阴阳平衡,夏至冬至的阴阳转换,构成动态的宇宙模型。这种时空认知渗透到多个层面:

- 政治运作:天子依节气举行籍田礼、迎日祭祀

- 医学养生:《黄帝内经》四气调神大论与节气对应

- 建筑规制:都城布局参照节气方位,如明清北京城的"四坛八庙"

民俗记忆的传承载体

在山西陶寺古观象台的遗址中,13根夯土柱构成的观测缝,精确对应着重要节气日出方位。这种上古智慧通过民俗活动得以延续:

- 节气饮食:冬至饺子、清明青团等应季食俗

- 农谚系统:"清明前后,种瓜点豆"的经验传承

- 节令艺术:年画中的二十四节气神像、诗词中的节气意象

多维度的文明互鉴

敦煌藏经洞出土的唐代《全天星图》,证明节气体系与西域天文知识的交融。这种文化互动体现在:

- 波斯星历与节气历法的比较研究

- 佛教"时节因缘"概念与节气哲学对话

- 丝绸之路上的节气物产交流(如惊蛰时节的蚕种传播)

现代启示与文化基因

浙江良渚水利系统显示的古代水文管理智慧,与节气对应的降水规律高度契合。这种古代智慧对当代的启示包括:

- 生态农业的时序管理优化

- 气候预测模型的传统知识补充

- 城乡规划中的微气候调节参考

从殷墟出土的甲骨卜辞到紫禁城中的晷影刻度,二十四节气始终是中华文明理解宇宙、把握时空的密钥。当现代农业技术突破季节限制,节气文化却以非物质文化遗产的形式延续着文明的血脉,在现代化进程中提供着独特的时间认知范式。这种穿越时空的文化延续,正是中华文明连续性的生动见证。