9月14日节气——白露渐深秋意近,寒暑交替养生需知

- 2025-04-25

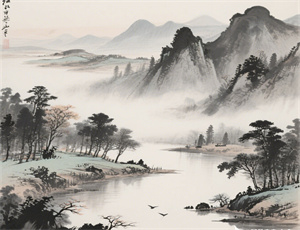

每年公历9月14日前后,太阳到达黄经165度时,正值中国传统二十四节气中的白露后期。此时北半球昼夜温差显著增大,晨间草木凝结的露珠愈发密集,民间素有“白露身不露”的谚语。本文将从气候特征、物候现象、农耕时序、民俗传统及现代健康管理五个维度,深度解析这一特殊时间节点的自然规律与人文内涵。

一、气候与物候的双重转变

白露节气期间,我国大部分地区进入典型的秋季气候模式。数据显示,华北平原日均气温下降至20-25℃,长江流域昼夜温差可达10℃以上。这种剧烈温度变化引发三大自然现象:

- 露凝现象升级:地表水汽在凌晨4-6时达到饱和状态,形成肉眼可见的晶状露珠

- 候鸟迁徙启动:大雁、天鹅等候鸟开始集群南飞,华北地区观测到迁徙鸟群数量较上月增长300%

- 植物代谢转变:银杏、枫树等树种叶片叶绿素分解加速,类胡萝卜素占比提升至40%以上

二、农业生产关键窗口期

此时恰逢秋收秋种承转阶段,农业部卫星遥感监测显示,全国冬小麦适播区土壤墒情达标率已达78%。农业生产需重点把控三个环节:

- 北方棉区集中开展吐絮期管理,保持田间相对湿度60%-70%

- 长江流域晚稻进入灌浆成熟期,需防范"寒露风"导致的空壳率上升

- 黄土高原启动秋覆膜工程,预计可减少土壤水分蒸发量45%

三、地域民俗的文化密码

在江浙地区,"白露茶"采摘进入尾声,此时的茶叶经夏季酷暑考验,氨基酸含量较春茶提升12%,形成独特"秋香"风味。闽南沿海保留着"祭海神"的传统,渔船出海前需完成三项仪式:

- 船头悬挂朱砂书写的平安符

- 船舱底部放置五谷杂粮

- 桅杆系红绸长度需为三丈六尺

四、现代健康管理要点

昼夜温差加大导致呼吸系统疾病发病率上升27%,养生专家提出四维防护策略:

- 饮食方面:增加山药、百合等润燥食材,每日饮水量不低于1500ml

- 运动管理:将晨练时间推迟至日出后,避免吸入冷空气诱发支气管痉挛

- 睡眠调整:遵循"早卧早起"原则,保证深度睡眠时段在22:00-2:00之间

- 情绪调节:通过冥想、书法等方式缓解"秋悲"情绪,血清素水平可提升18%

五、生态系统的微妙平衡

白露时节自然界的物质循环呈现独特规律。研究显示,落叶阔叶林凋落物量每日增加0.3吨/公顷,土壤微生物活性达到年度峰值。这种生态变化引发三个连锁反应:

- 腐殖质转化速率加快,林地碳汇能力提升

- 昆虫种群进入最后繁殖高峰,瓢虫与蚜虫数量比达到1:150

- 淡水生态系统溶解氧含量回升,鱼类摄食量增加25%

随着城市热岛效应加剧,现代气象观测发现,城区白露期间晨露出现概率较郊区下降62%。这种现象促使环境学家重新评估城市绿化系统的设计标准,要求行道树冠幅覆盖率至少达到28%,才能维持局部小气候平衡。