24节气为什么不准?传统历法与现代气候变化的矛盾解析

- 2025-04-25

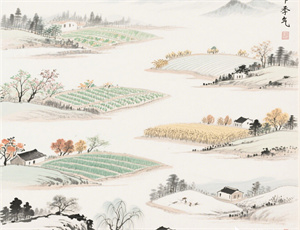

当北方惊蛰节气依旧飘雪,南方立冬时节恍若盛夏,越来越多人开始质疑二十四节气的准确性。这套沿用两千多年的时间坐标体系,在气候变化、农业转型和天文规律演变的冲击下,正经历着前所未有的适用性危机。从黄河流域农耕文明诞生的节气系统,为何难以精准对应现代中国的物候现象?这种偏差背后,隐藏着天文历法、地理差异、生态变迁等多重因素的复杂交织。

一、天文测算基准的时空位移

二十四节气的核心原理建立在太阳黄经划分上,每15度对应一个节气。这个标准源于战国时期《周髀算经》的观测数据,以当时黄河流域(北纬34-36度)为基准点。然而地球自转轴存在周期性摆动,导致黄赤交角以4.1万年为周期变化0.5度。现代测算显示,近两千年间节气点已累计偏移1.7天,这直接造成:

- 冬至点从牵牛初度移至斗宿区间

- 春分点沿黄道西移超过30度

- 节气对应的太阳直射点纬度改变

二、气候带北移引发的物候错位

政府间气候变化专门委员会(IPCC)数据显示,近50年中国气候带平均北移200公里。这使得原属暖温带的黄河流域呈现亚热带特征,直接导致:

| 节气名称 | 历史物候特征 | 现代实际表现 |

| 谷雨 | 黄河中游开始播种 | 华北平原提前10天完成春播 |

| 大暑 | 江淮梅雨结束 | 长江流域汛期延长至立秋 |

三、地域差异扩大的观测矛盾

在东西跨度62经度、南北相距49纬度的国土上,单一节气标准必然产生巨大偏差。以冬至为例:

- 漠河(53°N)白昼仅7小时,气温-30℃

- 三亚(18°N)日照11.5小时,气温22℃

- 乌鲁木齐(87°E)与上海(121°E)存在2小时时差

四、农业生产模式的技术颠覆

设施农业的普及使反季节种植成为常态,这彻底改变了节气与农事的对应关系:

- 温室大棚消解"霜降"的防冻意义

- 人工光照突破"昼短夜长"的自然限制

- 杂交水稻缩短生长周期15-20天

五、城市化进程改变微观气候

城市热岛效应显著改变局地气候特征。北京气象局观测显示,市区比郊区:

- 初雪日期平均推迟11天

- 终霜日提前16天

- 年均温升高2.1℃

六、海洋系统影响的加剧

厄尔尼诺-南方涛动(ENSO)现象周期缩短,导致:

- 华南"倒春寒"频率增加30%

- 华北"秋老虎"持续时间延长

- 长江中下游梅雨量波动幅度达±40%