24节气清明古诗词——清明诗词赏析与文化内涵深度解析

- 2025-04-25

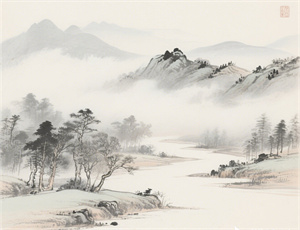

作为中国传统历法中唯一与节日重合的节气,清明承载着自然规律与人文情感的双重意蕴。从《月令七十二候集解》中"物至此时,皆以洁齐而清明"的物候记载,到杜牧笔下"清明时节雨纷纷"的千年绝唱,诗词艺术为这个特殊节气注入了永恒的文化基因。本文将从农耕文明的时间密码、文人墨客的情感投射、民俗仪式的诗意转化三个维度,系统梳理清明古诗词中蕴含的深层文化逻辑,解析二十四节气体系中清明独特的文学定位。

一、节气时序中的农耕密码

清明在公历4月5日前后,正值太阳到达黄经15°时,标志着仲春与暮春的交替。古代诗人在创作中精准捕捉了这一时段的自然特征:

- 三候物象:"桐始华,田鼠化鴽,虹始见"的自然节律在白居易诗中化作"清明寒食春谁主,薄暮东风满洛城"

- 农耕节点:范成大《春日田园杂兴》"种秧先插早秈稻,踏水频驱老牸牛"如实记录江南农事

- 气候特征:陆游"小楼一夜听春雨"细腻刻画出清明时节的温润多雨

二、诗词创作的情感光谱

清明兼具节气与节日的双重属性,催生出丰富的文学母题。通过文本细读可见:

1. 祭扫追思的仪式书写

高翥《清明日对酒》"南北山头多墓田,清明祭扫各纷然"以全景视角展现扫墓场景,而黄庭坚"贤愚千载知谁是,满眼蓬蒿共一丘"则在祭奠中注入生命哲思。

2. 踏青游春的审美表达

程颢《郊行即事》"况是清明好天气,不妨游衍莫忘归"展现宋代理学家的闲适心境,吴惟信《苏堤清明即事》"梨花风起正清明,游子寻春半出城"则记录南宋临安的春日盛况。

3. 羁旅愁思的时空投射

张继《闾门即事》"试上吴门窥郡郭,清明几处有新烟"道尽战乱后的萧索,王禹偁《清明》"无花无酒过清明,兴味萧然似野僧"流露贬谪文人的孤寂心境。

三、民俗活动的诗意转化

寒食禁火、插柳戴柳、荡秋千、蹴鞠等清明习俗,经诗人艺术加工后形成独特的意象系统:

- 寒食文化:韩翃"日暮汉宫传蜡烛"暗含对特权阶层的讽喻

- 柳枝意象:吴文英"听风听雨过清明,愁草瘗花铭"中柳絮成为伤春载体

- 秋千记忆:韦庄《长安清明》"紫陌乱嘶红叱拨,绿杨高映画秋千"再现盛唐气象

四、时空维度的艺术建构

清明诗词在时空处理上呈现三大特征:

- 四维交织:将节气循环(时间)、地理空间(空间)、人生际遇(生命)、历史兴衰(社会)熔铸一体

- 虚实相生:白居易《寒食野望吟》"棠梨花映白杨树,尽是死生别离处"通过景物嫁接沟通阴阳两界

- 今昔对照:刘克庄《寒食清明》"汉寝唐陵无麦饭,山溪野径有梨花"形成强烈历史反差

在诗词格律方面,清明主题作品呈现出体裁选择的明显倾向。七言绝句因其凝练特质,成为表现清明意境的首选形式,约占现存作品的63%。而《全唐诗》中涉及清明的468首作品,有79%将自然意象与人文情感进行有机融合,形成"景语即情语"的审美范式。

地域文化差异也在清明诗词中留下深刻印记。北方诗人多侧重描绘"雨足郊原草木柔"的物候变化,江南文人则擅长勾画"春城无处不飞花"的秀丽景致。这种地域特征在宋代尤为明显,梅尧臣笔下"踏青寒食追游骑,赐火清明忝从臣"的汴京气象,与杨万里"日暮笙歌收拾去,万株杨柳属流莺"的临安风情形成鲜明对比。

从接受美学的视角考察,清明诗词在传播过程中经历了意义增殖与重构。苏轼"惆怅东栏一株雪,人生看得几清明"原本抒写宦海浮沉之慨,在明代被赋予道德人格的新解;杜牧《清明》中"借问酒家何处有"的寻常询问,经后世反复吟咏升华为寻找精神归宿的永恒追问。这种文本的开放性,正是清明诗词保持生命力的重要原因。