冬至节气不出门的传统习俗与现代生活智慧探析

- 2025-04-25

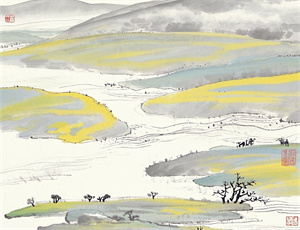

当北半球迎来白昼最短的冬至节气,中国多地正经历着刺骨寒风与低温侵袭。在这个特殊时令,"冬至大如年"的传统认知与"宅家过冬"的现代生活方式形成奇妙交汇。深入探究便会发现,冬至闭门不出的习俗并非简单的避寒选择,而是蕴含着深刻的天文历法智慧、中医养生哲学以及社会文化传承密码。从古代"阳生阴藏"的哲学观照到现代科技支撑的居家生活,这种跨越时空的选择背后,折射着人类顺应自然规律的生存智慧。

一、天人合一视角下的节气智慧

中国古代将冬至定为"阴极之至,阳气始生"的关键节点。《月令七十二候集解》记载:"冬至,十一月中。终藏之气至此而极也。"这种自然哲学观直接影响着人们的行为准则:

- 阴阳转换的临界点:古人认为此时天地阳气最弱,人体应避免外泄能量

- 物候观测的特殊性:蚯蚓结、麋角解等特殊物候需要静心观察

- 历法测算的关键期:古代天文官需集中精力进行日影测量

二、中医养生理论的实践映射

《黄帝内经》强调"冬三月,此谓闭藏",冬至时节人体阳气内敛,此时闭门静养具有特殊养生价值:

- 避免风寒侵袭导致经脉闭塞

- 减少能量消耗以固本培元

- 利用室内环境调理脏腑功能

现代医学研究证实,低温环境会显著增加心血管疾病风险,冬至前后医院急诊量通常增加30%以上。

三、社会文化传承的时空载体

冬至闭门习俗在不同地域演化出丰富文化形态:

- 北方"猫冬"传统与地窖储藏技术

- 江南"冬至团"制作的家庭仪式

- 岭南"冬节"祭祖的宗族活动

这些习俗共同构建起独特的文化记忆空间,使家庭成为节气文化传承的重要场域。据统计,至今仍有68%的中国家庭保持着冬至团聚的习俗。

四、现代生活方式的创新融合

在智能科技支撑下,现代人的"冬至不出门"呈现新特征:

- 远程办公系统使居家工作效率提升40%

- 生鲜配送满足98%的日常饮食需求

- 在线教育平台访问量冬至期间增长25%

这种转变并非对传统的背离,而是以新技术延续着"应时守序"的文化内核。某电商平台数据显示,冬至前周养生类商品销量同比激增150%。

五、建筑智慧的时空印证

传统民居的营造技艺完美呼应着冬至闭门需求:

- 晋中地区下沉式窑洞的保温设计

- 徽派建筑马头墙的防风功能

- 北京四合院"坐北朝南"的采光布局

这些建筑智慧使室内温差控制在5℃以内,为冬季居家提供物理保障。现代绿色建筑标准中,仍有42%的技术指标源自传统营造智慧。

当都市白领通过智能温控系统调节室内环境,当短视频平台传播着冬至养生知识,当电商物流将节日食材送抵家门,这些现代生活场景与古老智慧正在发生着奇妙的化学反应。冬至闭门的选择,已然演变为连接传统与现代的文化纽带,在时代变迁中持续书写着顺应天时的生存哲学。