24节气立春的含义——万物复苏的时序密码与文化传承

- 2025-04-25

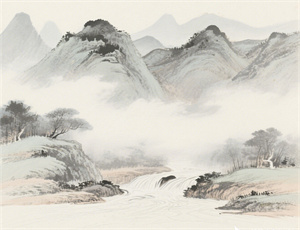

当北斗七星的斗柄指向寅位,太阳黄经达315度时,中国历法体系中标志着岁首更替的立春节气悄然降临。作为二十四节气之首,立春不仅是农耕文明的时间坐标,更承载着中国人对自然规律的深刻认知与生命循环的哲学思考。从《礼记·月令》记载的"东风解冻"到现代气象观测体系,这个延续三千年的节气始终在动态演进中维系着民族文化的根系。

一、立春的天文机理与文化基底

从天文视角解析,立春的确立源自地球公转轨道与黄道面的精密测算。古代圭表测影技术通过观测日影长度变化,将全年划分为二十四等分,其中冬至后第四个节点即为立春。这种时间划分体系体现了三大核心特征:

- 太阳视运动规律:黄道坐标系中太阳位置移动的精确标注

- 阴阳转换节点:阳气始生而阴气渐退的临界时刻

- 物候观测体系:以"鱼陟负冰""蛰虫始振"等自然现象为验证标准

二、农耕文明中的实践智慧

在《齐民要术》等农学典籍中,立春被赋予特殊的农事指导价值。长江流域的"开秧门"仪式与黄河流域的"试犁"习俗,共同构成春耕生产的启动信号。具体农事安排呈现显著地域差异:

- 江南地区:早稻浸种催芽,桑树修枝整型

- 华北平原:冬小麦返青追肥,春玉米备耕整地

- 东北地区:农机具检修维护,土壤墒情监测

这种差异化安排印证了二十四节气指导农业生产时"因时制宜、因地制宜"的弹性原则。

三、文化符号的立体建构

立春的文化意象通过多重载体得以具象化呈现。唐代《岁华纪丽》记载的"春幡"习俗,演变为现代南北各地的特色民俗:

- 山西鞭春牛:泥塑春牛内置五谷,击碎象征春耕启动

- 浙江煨春:焚烧樟树枝叶驱除寒邪

- 岭南咬春:生食萝卜寓意迎新纳吉

这些习俗不仅具有祈福功能,更蕴含着中医"春夏养阳"的养生智慧。如《本草纲目》记载的春盘饮食,正是顺应肝气升发的时令养生法。

四、现代社会的传承创新

在城市化进程加速的今天,立春的文化表达呈现多元化趋势。北京地坛公园恢复的祭春仪式,与上海都市白领追捧的立春瑜伽工作坊,共同构成传统节气现代转型的两种路径。值得关注的现象包括:

- 节气美食工业化:速冻春饼、预制春卷的市场扩张

- 数字技术赋能:基于LBS的立春民俗体验APP开发

- 生态价值重构:春分植树与立春环保行动的时序整合

这种创新并未消解节气文化的本质,反而通过现代载体延续着"天人合一"的核心精神。

五、全球视野下的比较研究

将立春置于世界农耕文明谱系中观察,可见其独特价值。与古埃及尼罗河泛滥纪年相比,中国节气体系更强调阴阳平衡;相较于玛雅太阳历的宗教色彩,二十四节气保持着实用理性特征。这种差异源自:

- 东亚季风气候的周期性特征

- 精耕细作农业的技术需求

- 周易哲学的动态平衡思维

这种文明特质使立春不仅成为时间刻度,更升华为理解中国文化的关键符码。

从甲骨文的"春"字构型到空间站里的节气提醒,立春始终是中国人理解自然节律的认知框架。在气候变化加剧的当代,这份穿越三千年的时间智慧,正在为构建人与自然的新型关系提供文化参照。当春日的暖阳穿透历史云烟,我们看到的不仅是草木萌动的自然现象,更是文明传承的深层密码。