二十四节气日历:千年农耕智慧与现代生活的时空纽带

- 2025-04-25

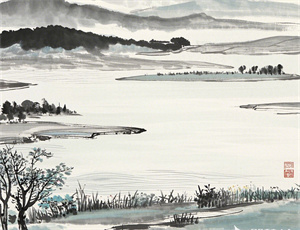

当智能手机的日程提醒与北斗七星的位置轨迹在时空中交汇,古老的二十四节气仍在以独特方式丈量光阴。这份源于黄河流域的农耕历法,不仅是指导播种收获的时间坐标,更承载着中国人"天人合一"的宇宙观,在城市化进程加速的今天,其蕴含的物候规律与生命哲学正焕发新的时代价值。

宇宙刻度里的农耕密码

公元前104年,邓平等天文学家在《太初历》中确立的二十四节气体系,实质是地球公转轨道的24个特殊坐标点。每个节气间隔15.2天的精密划分,源自对太阳黄经的持续观测:

- 二分二至:春分秋分昼夜均分,夏至日影最短,冬至白昼最薄

- 三候特征:立春"东风解冻"对应日均温3℃物候线北移

- 农事节点:谷雨前后10日正是华北冬小麦需水临界期

黄河流域的生态编码

二十四节气本质上是对北纬35度中原地带气候规律的总结。惊蛰地温回升至6-8℃时,冬眠动物开始苏醒;小满时节淮河流域降水量突破100mm,形成特有的"梅雨锋"气候特征。这种将天文、气候、物候、农事融为一体的时间体系,比单纯阳历更贴近自然律动。

文化基因中的时空哲学

节气文化在唐宋时期完成从实用历法到精神符号的嬗变。白居易"立春后五日,春态纷婀娜"的诗句,苏轼"雪沫乳花浮午盏"的寒食茶事,都在建构着中国人的生活美学。更深层的文化基因体现在:

- 阴阳平衡观:夏至阳极阴生,对应《周易》"地雷复"卦象

- 物候伦理:霜降杀百草暗含生态系统的自我调节智慧

- 时空统一性:清明既是节气又是节日,打通自然时间与社会时间

现代城市的节气重构

在玻璃幕墙构筑的都市丛林里,节气文化正以新形态复苏。北京SKP商场的立春艺术展,上海白领的秋分瑜伽疗愈课程,广州茶室的霜降茶会,显示节气已演变为都市人群调节生活节奏的文化锚点。气象大数据显示,72%的受访者会根据节气调整饮食作息。

科技时代的节气新生

北斗卫星导航系统与节气历法产生奇妙共振,农业物联网传感器正在验证古人的物候经验:

- 内蒙古牧区依托惊蛰物候数据优化接羔保育时间

- 长江流域智慧农业系统按小满降水概率调整灌溉方案

- 珠江口养殖场参考秋分海水温度变化预防赤潮

全球气候背景下的变奏

气候变化正在改写节气的时间内涵。近十年数据显示,立春节气全国平均气温较20世纪80年代升高1.2℃,导致部分地区物候期提前5-7天。这促使现代农业在继承节气框架的同时,建立动态调整机制,如冬小麦播种期每十年北移10公里。

当我们在手机日历上划过着一个个节气提醒,指尖触碰的不仅是古人观测日影留下的刻度,更是连接土地与星空的生命密码。从智能温室里的补光系统到都市阳台的盆栽作物,节气文化正在书写新的时空叙事,让工业文明时代的人们重新学会聆听自然的心跳。