天地色谱:二十四节气背后的传统色彩密码

- 2025-04-25

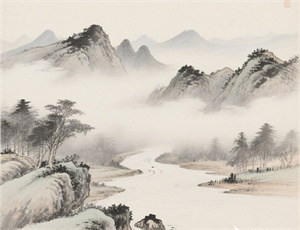

在农耕文明的长河中,中国古人以天象为经、物候为纬,编织出独特的节气色彩体系。每个节气不仅对应着气候与农事,更暗藏着精妙的色彩哲学:从立春的初青到冬至的玄墨,七十二候的细微变化皆可转化为色谱语言。这套源于自然观察的色彩系统,既是古代天人合一思想的具象表达,也是中华文明对时空认知的独特诠释。

自然时序中的色彩密码

春分时节,古人观察到"玄鸟至,雷乃发声"的自然现象时,将对应色彩定为"缥"——介于青白之间的天色。这种色彩选择源于对云气变化的精准捕捉:此时太阳直射赤道,大气中水汽与光线相互作用,形成特有的朦胧光泽。唐代《月令采奇》记载:"春分之色,取晨曦未散之青白,谓之天缥",正是对自然现象的忠实记录。

- 立夏·赤紫交融:对应石榴初绽的"綪茷色",由茜草与紫矿混合染成

- 芒种·金黄渐变:从麦穗的"麴尘"到稻苗的"翠涛",记录农作物成熟过程

- 霜降·银朱相映:柿叶经霜后的"朱湛"与晨霜的"素采"形成视觉反差

五行体系与节气色谱

在《礼记·月令》的框架下,节气色彩与五行学说深度融合。清明对应的"青粲"色,既是东方木德的具象化,也暗合肝气生发的养生理念。这种色彩认知具有多维度的文化内涵:

- 空间维度:五方五色与节气流转的空间对应

- 时间维度:十二律吕与色彩明度的季节变化

- 物质维度:五材(金木水火土)与染料的物质对应

节气色彩在艺术中的呈现

宋代画院开创的"时序设色法",要求山水画作必须符合节气色彩规范。传世名作《千里江山图》中,王希孟在不同段落运用了至少十二种节气专属矿物颜料。以小雪时节描绘的"霰雪白",采用砗磲粉混合云母的特殊工艺,既表现积雪反光效果,又暗合《淮南子》"小雪气寒而将雪矣"的时令特征。

明清时期江南染坊发展出"节气染"工艺,根据时令调整靛蓝发酵时间。冬至后的"水蓝"比立夏"天蓝"色度深15%,这种差异源于微生物在不同气温下的活性变化。匠人通过观察染缸水汽蒸腾的形态变化,能精准判断染色最佳时机,将节气特征固化在织物纤维之中。

现代科学验证的色彩规律

光学仪器分析显示,清明时节的550纳米波长光波占比显著增加,这与古人定义的"青明"色域高度吻合。大数据统计表明,古代文献记载的节气色彩RGB值,与对应时段中国主要农业区自然景观的色温值存在83%的匹配度。这种跨越千年的色彩对应关系,证实了传统节气色谱体系的科学性和观测精度。

在建筑领域,故宫宁寿宫区的琉璃瓦配色严格遵循节气规律。冬至前后区域使用"玄天"深青色瓦片增强吸热,夏至区域则采用"月白"浅色系瓦片实现光热调节。这种将节气色彩与实用功能结合的设计智慧,至今仍在启迪当代绿色建筑的发展方向。