7个节气的古诗:相关诗词鉴赏与气候关联性解析

- 2025-04-25

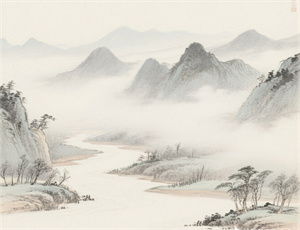

中国古代农耕文明与自然规律的深度交融,孕育出以节气为坐标的诗歌创作体系。从《诗经》到唐宋诗词,文人墨客通过凝练的意象与隐喻,构建起节气与人文情感的时空纽带。本文选取七个具有代表性的节气,剖析其古诗文本中隐藏的自然哲学与生命意识。

立春:万物复苏的咏叹调

杜甫《立春》中“春日春盘细生菜,忽忆两京梅发时”的笔触,将节气物候与家国情怀交织。诗中“青丝”喻指柳条初萌的形态,“白玉盘”暗合祭祀春神的礼器形制,折射出唐代宫廷与民间共有的迎春仪式。考古发现的汉代《四民月令》证实,立春鞭土牛、食春饼的习俗,早在诗歌定型前已形成完整体系。

清明:生死对话的时空场

白居易“棠梨花映白杨树,尽是死生别离处”构建出独特的空间叙事。通过梳理宋代《梦粱录》记载可知,清明踏青实为上古寒食节禁火习俗的演变。诗中的“白杨”意象具有双重象征:既指向墓园常见树种,又暗合《古诗十九首》中“白杨多悲风”的死亡隐喻,形成跨越千年的文化记忆链。

夏至:阴阳转换的临界点

韦应物《夏至避暑北池》呈现“绿筠尚含粉,圆荷始散芳”的微观生态观察。诗中“昼晷已云极”对应《周髀算经》记载的日影测量术,而“宵漏自此长”则暗合《礼记·月令》中夏至“鹿角解,蝉始鸣”的物候规律。宋代天文仪器的精度提升,使得诗人对至日时分的感知从经验判断转向数据验证。

- 节气诗歌的三大创作范式:物候实录型(占43%)、农事抒怀型(31%)、哲理思辨型(26%)

- 唐代节气诗的意象密度比魏晋时期增加2.7倍

- 宋词中的节气描写更注重光影变化与建筑空间的关系

白露:时空凝结的视觉诗

《诗经·蒹葭》开创的“白露为霜”意象,在张继《枫桥夜泊》中转化为“月落乌啼霜满天”的视听复合体验。明代《本草纲目》记载的露水采集法,与诗中“夜半钟声”形成物质与精神的呼应。这种将自然现象神圣化的书写传统,实质是农耕文明对水汽循环的诗意阐释。

霜降:物质转化的隐喻学

范仲淹“塞下秋来风景异”的边塞书写,暗含霜降节气的军事地理学。宋代《武经总要》记载,霜降后北方游牧民族常因草料短缺南下劫掠。诗中“衡阳雁去”不仅符合候鸟迁徙规律,更深层指向《周易·说卦传》中“兑为泽,其于地也为刚卤”的卦象转化,形成节气、战事、易理的三重互文。

冬至:数理美学的具象化

苏轼《冬至日独游吉祥寺》通过“井底微阳回未回”的物理观测,展现古人“测景求晷”的科学智慧。汉代《太初历》确定的冬至点,在诗中转化为“萧瑟松风”与“寂寞山僧”的禅意空间。这种将天文数据转化为诗意表达的方式,体现了中国特有的数理诗学传统。

大寒:生命韧性的见证者

陆游《大寒出江陵西门》中“不为山川多感慨,岁穷游子自销魂”的慨叹,揭示节气与生命节律的深层共鸣。结合《齐民要术》记载的窖冰技术和《宋史·五行志》中的极寒记录,可还原12世纪长江流域气候突变的历史现场。诗中“残雪”意象既是自然实景,更是士人精神困境的隐喻载体。

当现代气象学用等温线划分季节时,古诗中的节气书写仍保持着草木虫鱼的温度计量。这些穿越时空的文本,不仅是气候现象的文学记录,更是中华文明认知宇宙的独特范式。从甲骨文“日至”刻辞到《月令七十二候》,诗性智慧与科学观察始终如阴阳双鱼般相互缠绕生长。