二十四节气小寒:寒冬探秘与生命蛰伏的深层逻辑

- 2025-04-25

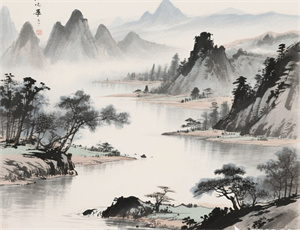

当北风裹挟着细碎的冰晶掠过枯枝,大地在霜色中凝结出静谧的轮廓,"小寒"作为二十四节气中的第二十三位,以看似温和的名字掩藏着极寒的本质。这个被古人称为"三九"开端的节气,不仅是温度计上简单的刻度变化,更是自然规律与生命智慧的深度契合。从物候观察到农事决策,从饮食养生到文化隐喻,小寒节气编织着人类与自然对话的千年密码。

一、气候密码:低温表象下的能量博弈

小寒期间(1月5-7日)太阳黄经达285°,地球表面接收到的太阳辐射较冬至时微弱增长2.7%,但地表实际温度却持续走低。这种看似矛盾的现象源于能量收支失衡:

- 大气逆辐射减弱导致地表热量流失加速

- 西伯利亚高压增强带来持续冷空气南下

- 积雪覆盖增加地表反射率至0.6-0.9

气象数据显示,我国北方小寒期间平均气温较冬至下降3-5℃,华北地区极端低温可达-30℃。这种"冷在冰后"的现象,印证了《月令七十二候集解》中"月初寒尚小,月半则大矣"的精准观察。

二、物候三重奏:生命系统的同步响应

古人将小寒分为三候,揭示生物对环境的精妙适应:

- 雁北乡:候鸟通过磁感受体感知地磁强度变化,触发迁徙本能

- 鹊始巢:喜鹊利用环境声波衰减原理,选择背风向阳处筑巢

- 雉始鸲:雉鸡鸣叫频率与日照时长呈正相关,声波频率达2000-3000Hz

这种生物节律的同步性,本质上是生物钟基因(如Clock、Bmal1)与光周期信号耦合的结果。现代生态学研究表明,物候变化时间窗较二十世纪已提前9.2天,成为气候变化的重要生物指标。

三、农耕智慧:冷资源的热利用

农谚"小寒冻土,来年五谷鼓"蕴含着深刻的农业物理学原理:

- 土壤冻融作用改善团粒结构,孔隙度增加15%-20%

- 低温抑制病虫害越冬存活率,小麦条锈病孢子灭活率达87%

- 冰晶形成产生机械应力,促进种子胚乳营养物质分解

在河北保定地区,农民至今保留"腊月犁"传统,利用-10℃以下低温使土壤含水层形成冰棱结构,提升春季保墒能力。这种经验与现代土壤冻融循环改良技术原理高度吻合。

四、文化隐喻:冷峻时节的精神淬炼

《周易》将小寒对应复卦(地雷复),阐释"阴极阳生"的哲学思辨。故宫博物院藏《十二月令图》显示,清代宫廷在小寒日举行冰嬉大典,通过集体冰上运动提升抗寒能力与团队凝聚力。江南地区"画图数九"习俗中,小寒对应梅花瓣数增至41瓣,暗合人体手部27块骨骼的保暖穴位数量。

饮食文化方面,南京"菜饭"配方中腊肉与青菜的比例严格遵循3:7,保证蛋白质与膳食纤维的最佳配比。北京"腊八粥"的八种谷物经过12小时浸泡,淀粉转化率达最优状态,提供每百克385千卡的热量供给。

五、现代启示:寒冷的价值重构

在人工控温普及的当代,小寒节气衍生出新的现实意义:

- 冷链物流利用自然低温降低能耗23%

- 数据中心借助冷空气进行自然冷却,PUE值优化0.15

- 运动医学推荐-5℃环境慢跑,提升棕色脂肪活性达30%

挪威特罗姆瑟大学研究发现,适度寒冷暴露可使线粒体产热效率提升18%,这与中医"冬藏精"的理论形成跨时空呼应。现代建筑设计中,哈尔滨冰雪大世界运用冰砖抗压强度3.5MPa的特性,创造出零下30℃仍能稳定存续的冰雪建筑。

寒风中凝结的霜花正在玻璃窗上勾勒出晶格图案,冻土下的种子悄然完成酶活性的低温激活。这个被古人视为"阴至极"的节气,实则是生命系统进行能量重组的关键阶段。当城市霓虹与田野寂静在寒冬中共存,小寒以其特有的方式提醒着我们:对自然规律的敬畏与顺应,始终是人类文明存续的底层逻辑。