雨水节气:农耕智慧与自然三候的千年对话

- 2025-04-25

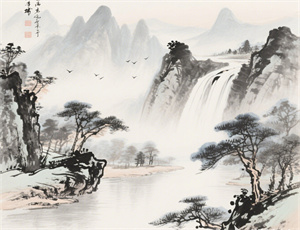

当北斗七星的斗柄指向寅位,太阳黄经达330度时,东亚大陆迎来立春后的第二个节气——雨水。这个凝结着中国古代天文学与物候观测智慧的时令节点,以"东风解冻,散而为雨"的独特物候特征,在《月令七十二候集解》中被精准定义为"天一生水,春始属木,然生木者必水也"。雨水节气不仅标志着气候由冬寒向春暖的质变,更通过獭祭鱼、鸿雁来、草木萌动三个物候阶段,构建起人类观察自然的精密坐标体系。

天文历法与农耕文明的时空共振

公元前104年《太初历》的颁行,确立雨水作为独立节气的重要地位。古代天文学家通过圭表测影与二十八宿观测,发现此时段太阳运行轨迹与赤道夹角发生微妙变化:

- 日照时间较立春延长45分钟

- 地表平均温度稳定突破5℃临界点

- 大气环流完成由西北风向东风的转向

这种天文变化在长江流域表现为"七九河开"的冰雪消融,在华北平原则呈现"春雨贵如油"的水汽凝结。农谚"雨水有雨庄稼好,大春小春一片宝"的实践经验,正是古人对天文规律与农业生产关系的深刻总结。

三候系统的生态解码

初候·獭祭鱼的自然启示

水獭将捕获的鱼陈列岸边的行为,在《礼记·月令》中被视为生物对物候变化的应激反应。现代生态学研究表明:

- 此时鱼类脂肪含量下降至12%-15%

- 水域溶解氧浓度升至8mg/L以上

- 水生昆虫羽化率突破60%临界值

这种食物链的连锁反应,揭示着生态系统从冬季休眠到春季活跃的转变机制。

次候·鸿雁来的迁徙密码

候鸟北归现象在《逸周书·时训解》中被记录为雨水节气的重要标志。通过卫星追踪技术发现:

- 鸿雁种群飞行高度降至1200-1500米

- 迁徙路线较冬季南迁东偏7-10个经度

- 日飞行距离缩短至350-400公里

这些行为调整对应着平流层急流位置变化与地面逆温层的消解,为研究全球候鸟迁徙模式提供关键参数。

末候·草木萌动的生命节律

《齐民要术》记载的"雨水足,修桑枝",揭示植物生长的光周期响应机制。分子生物学证实:

- 榆树形成层细胞分裂速度提升3.7倍

- 土壤中赤霉素浓度达到0.3ppm阈值

- 植物气孔导度日均值突破200mmol·m⁻²·s⁻¹

这种生理变化构成农作物春播的天然物候时钟,指导着传统农业的播种时序。

节气智慧的现代演绎

在气候变暖背景下,雨水节气物候特征呈现显著变化。1981-2020年气象数据显示:

- 中国东部地区初雨日提前6.3天

- 植物物候期平均提早9.5天

- 候鸟抵达时间波动幅度达±15天

这些变化促使现代农业调整传统农事历,如将江南早稻浸种时间从"雨水三日"改为"日均温稳定通过10℃",实现古老智慧与现代科技的有机融合。

从三星堆出土的青铜神树到现代数字农业的物候监测系统,雨水节气承载的不仅是气候规律,更是中华文明认知自然、顺应天时的哲学思考。当无人机在江淮平原播撒稻种,其飞行轨迹仍暗合《淮南子》"孟春行秋令,则雨水不时"的古老警示,这种跨越时空的生态对话,正是节气文化永续传承的核心价值。