24节气在南方——解码气候密码中的农耕智慧与生活哲学

- 2025-04-25

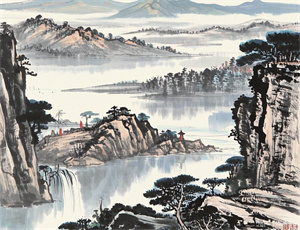

当黄河流域的立春还裹挟着料峭寒意时,岭南的荔枝树已抽出新芽;当华北平原的秋分奏响丰收序曲,琼州海峡的渔汛仍在持续涌动。二十四节气作为中华文明的独特历法体系,在幅员辽阔的国土上呈现出鲜明的南北差异。南方特殊的地理环境与气候特征,使得节气更迭不仅关乎农事规律,更折射出人与自然对话的深层智慧:从珠江三角洲双季稻的播种时令,到武夷山茶树的萌芽周期;从江南梅雨与夏至的微妙共振,到闽南冬至"补冬"的养生传统,南方大地上演着与北方截然不同的节气故事。

一、气候独特性重构节气内涵

北纬23°26′的回归线横贯南方,造就了迥异于北方的气候图景。年平均气温18-25℃的持续积温,使得霜降无霜、小雪无雪成为常态。但看似模糊的节气界限中,却暗藏着精妙的气候密码:

- 雨热分布的时空重构:梅雨季节与夏至的重叠,让"黄梅时节家家雨"成为江南特有的节气景观

- 物候现象的纬度偏移:岭南的立冬仍可见木棉绽放,而海南岛的冬至恰是槟榔采收旺季

- 极端天气的节气预警:秋分前后的台风路径变化,直接影响晚稻灌浆期的田间管理

二、农事活动的适应性调整

在珠江三角洲的桑基鱼塘系统里,清明播种、芒种插秧的传统正在发生改变。现代农业科技与气候数据的结合,催生出更精细的农时管理系统:

- 双季稻种植带根据小满前后的积温变化,动态调整早稻收割期

- 热带经济作物区建立"惊蛰催花、谷雨疏果"的精准农事日历

- 沿海渔场将秋分后的海水温度波动,纳入渔汛预测模型

三、民俗文化的在地化表达

南方民居的屋檐坡度、祠堂方位,无不暗合着节气流转中的日照规律。在潮汕地区,冬至的甜丸与清明的朴籽粿构成独特的节气饮食谱系:

- 饮食养生:客家人处暑煲"去燥凉茶",闽南人霜降食"四物番鸭"

- 节庆仪式:珠江三角洲的春分立蛋习俗,演化出"竖蛋迎商"的商贸文化

- 建筑智慧:徽派建筑的天井设计,完美适应夏至前后的采光与通风需求

四、现代社会的节气新解

粤港澳大湾区的都市白领,开始通过APP追踪处暑时节的紫外线指数;数字经济园区将"惊蛰启蛰"转化为项目启动的吉时选择。这种传统智慧与现代生活的碰撞催生出:

- 基于雨水节气数据的城市防洪预警系统

- 结合立夏物候特征的文旅产品开发

- 运用秋分昼夜均分原理的光伏发电优化方案

当北方的初雪覆盖紫禁城时,岭南的荔枝林正酝酿着来年的花芽分化。这种时空错位的节气演绎,恰恰印证了中国自然哲学的深邃——在看似固定的节气框架下,永远存在着因地制宜的智慧变通。从云贵高原的梯田灌溉时序,到东海渔场的洄游路线预测,南方人民用两千年的实践,书写着二十四节气的"南方版本"。