关于24节气的诗歌——解读时光密码中的诗意传承与民俗智慧

- 2025-04-25

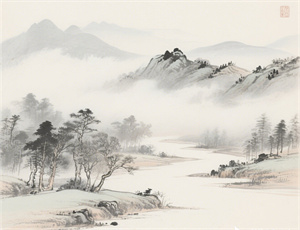

当农事规律与文学创作在华夏文明的土壤中相遇,二十四节气便成为贯穿千年的文化符号。从《诗经》的物候观察到唐宋文人的节气抒怀,时间刻度与自然韵律的交织,不仅构建了东方独有的历法体系,更在诗歌长河中沉淀为独特的审美范式。这种跨越实用与艺术的二元共生,折射出中华民族对天地运行规律的哲学思考,以及在农耕文明框架下形成的生活智慧与精神寄托。

一、节气体系形成的文化脉络

公元前104年《太初历》的颁布标志着节气系统的官方化,但早在甲骨文中已出现"日至"记载。这种时间划分方式经历了三个演变阶段:

- 物候观察期:夏商时期通过鸟兽活动判断季节更替

- 天文测算期:周代确立圭表测影确定冬至夏至

- 农事指导期:汉代完善二十四节气指导农业生产

在《淮南子·天文训》中首次完整记录的节气系统,实际是黄河流域农业文明与天文观测结合的产物。每个节气间隔约15日,太阳黄经每移动15度即进入新节气,这种将太阳周年运动24等分的智慧,比西方类似历法早诞生近两千年。

二、诗歌创作中的节气意象流变

唐代诗人元稹创作的《咏廿四气诗》组诗,标志着节气主题诗歌的成熟。分析历代节气诗作可发现三大创作取向:

- 农事纪实型:如范成大《四时田园杂兴》记录立春鞭牛仪式

- 情感寄托型:李清照《声声慢》借秋分景象抒写愁绪

- 哲理思辨型:白居易《立春日》由节气更替感悟生命轮回

值得注意的是,清明、冬至等节气在诗歌中出现频率最高。杜牧"清明时节雨纷纷"已成文化记忆符号,而白居易"邯郸驿里逢冬至"则构建了独特的羁旅意象。这些创作不仅保存了古代民俗,更赋予节气超越时空的情感价值。

三、民俗符号与文学表达的共生

节气谚语向诗歌语言的转化,体现了民间智慧与文人创作的互动关系。以芒种节气为例:

- 农谚"芒种忙忙种"强调播种时效性

- 陆游将其转化为"时雨及芒种,四野皆插秧"的田园画面

- 现代诗人余光中则演绎为"布谷声声里,秧针绣水田"的意象重构

这种转化过程包含着语言提炼、意象再造和情感注入三个层面。春分的"玄鸟至"在《诗经》中是物候记录,到陶渊明笔下变成"众蛰各潜骇,草木纵横舒"的生命礼赞,最终在当代诗歌中演化为对生态平衡的现代性思考。

四、现代视角下的节气诗学重构

在气候变化的当代语境中,节气文化的诠释维度正在扩展。2016年联合国教科文组织将二十四节气列入人类非遗名录,引发创作新潮:

- 新媒体诗人用代码生成冬至互动诗歌

- 装置艺术家将霜降露水转化为视听装置

- 生态文学作家重新诠释节气中的生物多样性

这些创新实践并非对传统的背离,而是通过科技与艺术的融合,延续着"观物取象"的古老智慧。就像惊蛰节气在现代诗歌中既保留"春雷惊百虫"的原始意象,又衍生出唤醒环保意识的隐喻功能,这种双重性恰恰证明节气文化的强大生命力。

从《礼记·月令》的天人感应,到后现代的数字诗创作,二十四节气始终在时间维度上连接着古老与当下。当我们在霜降时节读李商隐"秋阴不散霜飞晚",在大雪节气品读人工智能生成的雪花意象诗,不同时空的创作共同编织着中华文明对自然韵律的永恒咏叹。这种跨越千年的诗意对话,或许正是节气文化最深邃的现代表达。