好听的节气名——诗意与农耕文明的千年回响

- 2025-04-25

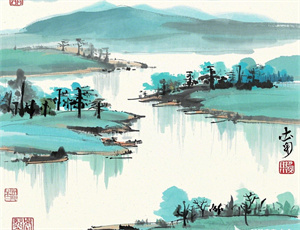

当"惊蛰"的春雷唤醒沉睡的土壤,"白露"的微霜凝结在晨间叶脉,二十四节气以诗意的命名构建起中国人独特的时空坐标系。这些流传两千余载的节气名称,不仅承载着农耕文明的智慧密码,更在音韵平仄间铺展出东方美学的意境长卷。从甲骨文的占卜刻辞到唐宋诗人的案头笺注,从宫廷历法到田间农谚,节气名称始终在实用价值与审美情趣的双重维度上,演绎着自然规律与人文创造的完美共振。

音韵结构中的韵律美

二十四节气名称普遍采用"单字+单字"的构词范式,在声调搭配上形成独特的音乐性:

平仄相谐:"谷雨"(仄仄)、"霜降"(平仄)等名称通过声调起伏模拟自然现象的动态

双声叠韵:"处暑"(chǔ shǔ)的双声结构,"清明"(qīng míng)的押韵组合

拟声摹态:"惊蛰"的爆破音生动传递春雷乍响,"芒种"的开口音暗合万物勃发之势

文化意象中的自然符号

每个节气名都是高度凝练的意象符号系统:

- 气候特征:小满(雨水充盈)、大寒(低温极致)

- 物候变化:惊蛰(昆虫苏醒)、芒种(麦类成熟)

- 农耕节点:清明(春耕启动)、秋分(收获分界)

- 哲学隐喻:夏至/冬至蕴含阴阳转换,春分/秋分体现平衡之道

历史长河中的名称演变

战国时期的《吕氏春秋》已出现二分二至名称,汉代《淮南子》完整记载二十四节气称谓。值得关注的是:

唐代革新:将"启蛰"改为"惊蛰",强化动态画面感

宋代雅化:"谷雨"替代早期"降雨"称谓,融入文人审美

方言渗透:北方游牧民族语言影响"白露""霜降"等词汇结构

现代语境中的再生演绎

在当代文化传播中,节气名称正突破传统历法范畴:

- 品牌命名:茶饮"谷雨春"、服饰"白露系列"

- 艺术创作:舞蹈《芒种》成为现象级文化IP

- 建筑美学:苏州博物馆"小寒厅"的光影设计

- 教育创新:小学《节气里的科学》校本课程

当设计师将"立秋"的渐变色谱应用于时装,当音乐人用电子音效模拟"雨水"的滴落节奏,古老的节气名称正在数字时代焕发新生。这种跨越时空的共鸣,恰恰印证了中华文化基因中那份对自然韵律的深刻理解与诗意表达。