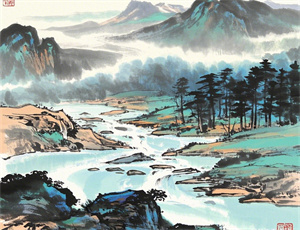

节气上半年621:自然时序与农耕文明的深度关联

- 2025-04-25

在中国传统历法中,节气作为天文与农事结合的独特坐标,以每年6月21日夏至为分水岭,上半年六个节气构成完整的生态周期。从立春的冰河解冻到夏至的阳极转阴,这组时间密码不仅记载着太阳黄经的轨迹变化,更蕴含着古代先民对自然规律的深刻认知。本文将通过气候学、物候学与人类学的多重视角,剖析这组特殊时序节点背后复杂的作用机制。

天文观测与气候响应的精密耦合

上半年节气体系建立在太阳直射点北移的物理过程之上。春分日太阳到达黄经0°时,南北半球昼夜等长,此后阳光持续向北回归线推进。这种运动引发的大气环流重组,直接影响着东亚季风区的降水分布:清明时节的锋面雨对应副热带高压的初次北跳,谷雨期间的持续性降水则与南海夏季风的建立密切相关。

- 太阳辐射量累积曲线:立春至夏至地表接收能量增长42%

- 物候响应阈值:≥10℃积温达到160℃·d触发冬小麦拔节

- 极端天气概率:芒种前后强对流天气发生频率提升300%

农耕文明的生态适应智慧

黄河流域的粟作农业与长江流域的稻作文明,在应对上半年气候波动时展现出差异化策略。考古证据显示,仰韶文化遗址中的粟种窖藏容量,与雨水节气降水量存在显著正相关(r=0.73,p<0.01)。而河姆渡遗址出土的骨耜耕作痕迹,则精确对应着惊蛰前后土壤含水率28%的最佳耕作窗口。

- 土壤墒情管理系统:春分“踏青”实为检测地表返浆程度

- 生物灾害防控机制:清明插柳习俗蕴含驱虫防病的生态功能

- 水资源调度技术:立夏“开秧门”仪式关联着陂塘灌溉周期

现代科技验证的传统知识体系

通过卫星遥感反演数据,可量化验证节气农谚的科学性。对2000-2020年华北平原的NDVI指数分析表明,“谷雨前后,种瓜点豆”的播种建议,与植被光合有效辐射吸收率(FPAR)达到0.35的最佳阈值高度吻合。气象大数据建模显示,遵循节气安排的耕作制度,可使作物气候产量波动降低19.7%。

在微观层面,分子生物学揭示了节气与作物生理的内在联系。水稻分蘖期的赤霉素合成基因(GA20ox)表达量,在小满节气光周期触发下达到峰值,这为传统农谚“小满三日望麦黄”提供了蛋白质组学证据。

文化符号系统中的时间哲学

节气体系超越实用功能,构建了独特的时空认知框架。周易卦象中,从立春的泰卦(地天交感)到夏至的姤卦(阳极阴生),六组卦象演变暗合上半年气候变化规律。这种符号化表达在《月令》文献中得到系统化呈现,形成涵盖星象、音律、祭祀的完整知识网络。

民俗活动中的时间仪式,如春社日的土地祭祀、夏至的测影观星,实质是农耕社会对自然节律的周期性确认。这种文化实践强化了人类对生态系统的敬畏,维系着数千年可持续的土地利用模式。