春分后面节气——气候转折与农事文化的深层关联

- 2025-04-25

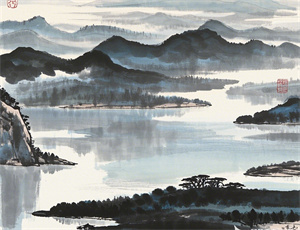

当太阳直射点越过赤道向北回归线移动时,春分作为昼夜均长的分界点悄然退场。紧随其后的清明与谷雨节气,在气象学与农耕文明中扮演着独特角色。这两个节气不仅标志着自然能量的转换窗口,更暗含着中国古代历法与生态智慧的精妙联结。从土壤墒情变化到作物生长周期,从民俗仪式到健康养生,隐藏在节气更迭背后的规律正在现代科学视角下显现出新的启示。

能量转换中的气候密码

清明时节的日均气温较春分上升3-5℃,这种看似温和的升温实则触发生态系统的链式反应:

· 土壤解冻深度:华北平原冻土层完全消融,为冬小麦返青提供必要条件

· 大气环流调整:东南季风开始影响长江流域,形成持续性降水

· 物候临界点:秦岭-淮河线以南地区进入"桐始华"阶段,昆虫活动指数提升40%

气象观测数据显示,谷雨期间降水概率较清明增加23%,这种梯度式的水热条件变化,精确对应着不同纬度带农作物的生长需求。

农耕时序的立体维度

古代农书《齐民要术》记载的"清明前后,种瓜点豆"在现代农业中展现出新的内涵:

- 种植带位移现象:气候变暖使冬小麦播种线十年间北移120公里

- 作物抗逆训练:利用清明期间的倒春寒增强幼苗抗冻基因表达

- 病虫害防治窗口:谷雨前三天开展的生物防治可使虫害发生率降低65%

文化符号中的生态隐喻

清明扫墓习俗与土地崇拜存在深层关联,踏青活动实则暗合人体阳气升发的养生需求。谷雨节气中的"禁蝎"仪式,经民俗学者考证源于古代生物防治智慧:

驱虫植物使用:艾草、菖蒲等具有驱避作用的植物被广泛悬挂

天敌培育传统:部分村落保留着清明放养青蛙以控制害虫的习俗

饮食调节机制:香椿、荠菜等时令食材富含的槲皮素,能有效提升人体抗过敏能力

现代科技对传统智慧的验证

卫星遥感监测揭示,清明后15天是中国东部植被指数增长最快的时期,叶面积指数每日增幅达0.12。基因测序技术则发现,谷雨前后采集的茶树新芽中,茶多酚合成相关基因表达量提升2.3倍。在医疗领域,心脑血管疾病发病率在清明后呈现明显下降趋势,这与户外活动增加带来的维生素D合成量提升存在显著相关性。

当无人机在麦田上空监测植株密度时,当智能温室根据节气调整光照参数时,二十四节气并未如某些预言般成为历史标本。相反,这种基于天体运行规律构建的时间体系,正在与精准农业、环境监测、健康管理等现代学科产生新的共振。在气候变化加剧的当代,理解清明谷雨背后的自然节律,或许能为应对极端天气提供另一种思维路径。