了解二十四个节气:解码千年农耕文明的时空密码

- 2025-04-25

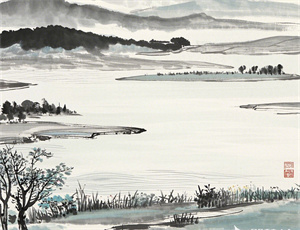

当北斗七星的斗柄划过苍穹,黄河流域的先民在龟甲上刻下第一道节气刻度时,人类文明史上最精妙的自然观测系统就此诞生。二十四个节气不仅是农耕社会的计时工具,更是中华文明对宇宙规律的哲学诠释。这套源于夏商、成于秦汉的时间体系,以太阳周年视运动为基准,将黄道划分为二十四等分,在寒来暑往中构建起天人合一的生存智慧。

节气系统的天文学本质

节气划分的核心在于地球公转轨道上的关键节点:每年6月21日前后太阳直射北回归线形成夏至,12月22日前后直射南回归线则为冬至。春秋两分点将全年均分为四时,每个时节再细分为六个节气。这种划分方式精确对应太阳高度角变化,如清明时太阳黄经达15°,此时中纬度地区地表温度稳定升至10℃以上,正是春耕的最佳时机。

- 太阳历与阴阳合历:节气系统调和了太阳年与朔望月的矛盾,通过置闰法解决农历年与回归年的偏差

- 物候观测体系:七十二候将每个节气细分为三候,记录动植物周期性现象与气候特征

- 黄道坐标系应用:以春分点为原点,太阳在黄道每运行15°即对应一个节气

农耕文明的时间管理学

在河北磁山遗址发现的粟作遗存证明,早在8000年前华北先民已掌握节气规律。战国时期《吕氏春秋》记载的"十二月纪",完整呈现了节气指导农事的体系:

立春修耒耜,雨水始粪田,惊蛰教牛耕——每个节气对应特定的生产指令。江南地区的"清明浸种,谷雨下秧"谚语,至今仍在指导水稻种植。

| 季节 | 节气序列 | 核心农事 |

|---|---|---|

| 春季 | 立春→雨水→惊蛰→春分→清明→谷雨 | 整地、播种、防虫 |

| 夏季 | 立夏→小满→芒种→夏至→小暑→大暑 | 灌溉、除草、抢收 |

| 秋季 | 立秋→处暑→白露→秋分→寒露→霜降 | 收割、晾晒、储粮 |

| 冬季 | 立冬→小雪→大雪→冬至→小寒→大寒 | 休耕、积肥、御寒 |

节气文化的现代转译

当代气象数据显示,受气候变化影响,二十四节气的物候特征正发生偏移。北京地区近30年的霜降初日推迟了12天,惊蛰期间的平均气温上升了1.8℃。现代农业通过建立"节气+积温"模型,将传统智慧转化为精准种植方案。山东寿光蔬菜基地利用冬至至立春的低温期进行反季节育苗,使西红柿产量提升40%。

- 城市节气经济学:清明青团、冬至饺子等节令食品形成百亿市场规模

- 健康养生指南:夏至阳极阴生需养心,冬至阴极阳生宜补肾的养生理念

- 文化遗产活化:浙江衢州"立春祭"、广西天等"霜降节"入选非遗名录

当无人机在谷雨时节播撒稻种,当气象卫星实时监测寒露风动向,古老的节气智慧正在数字时代焕发新生。这种对自然节律的敬畏与遵循,或许正是生态文明时代最珍贵的时间哲学。