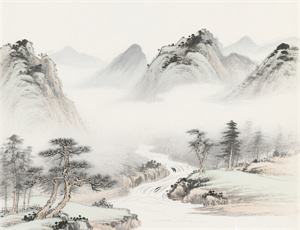

河北过年节气——传统习俗与现代融合的民俗画卷

- 2025-04-25

在华北平原的腹地,河北大地的春节始终保持着独特的节气韵律。从腊月二十三的祭灶仪式到正月十六的游百病,这片土地上的人们用长达二十四天的岁时节令,编织出厚重又鲜活的年俗网络。当现代生活节奏与传统民俗相遇,河北人既守护着千年传承的仪式感,也在时代浪潮中创造着新的文化记忆。

一、年味渐浓的腊月时序

河北的春节序幕始于腊月二十三的祭灶日。石家庄周边的村落至今保留着「糖瓜粘」的习俗:用麦芽糖制成的灶糖供奉灶王,冀望其「上天言好事」。冀东地区的唐山人家会在灶台贴剪纸「灶马」,冀南邯郸则盛行制作枣花馍。随着小年的临近,保定白洋淀地区的渔家会在船头悬挂红绸,寓意「连年有余」。

关键时间节点:- 腊月二十四:扫尘除旧,廊坊地区称「掸檐尘」

- 腊月二十五:磨豆腐,邢台隆尧保留石磨工艺

- 腊月二十六:割年肉,张家口坝上草原盛行风干牛肉

二、年夜饭里的地理密码

在河北的年夜饭桌上,地理特征化作具象的饮食符号。燕山脚下的承德人家必备「八大碗」,渤海湾边的秦皇岛餐桌必有海味拼盘。沧州吴桥的杂技之乡发展出「面塑十二生肖」,而衡水老白干的酒香总会伴着武强年画的鲜艳色彩。

| 地域 | 特色年菜 | 文化寓意 |

|---|---|---|

| 邯郸 | 拽面 | 象征长寿连绵 |

| 保定 | 驴肉火烧 | 寓意红红火火 |

| 张家口 | 莜面窝窝 | 象征五谷丰登 |

三、新旧交织的节庆仪式

正月初一的祭祖仪式在河北呈现多元形态:邯郸广府古城保留着祠堂族祭,而唐山开滦煤矿工人家属区则演化出「矿灯祈福」的新俗。石家庄城市家庭开始流行电子家谱,但廊坊胜芳古镇仍遵循「晨昏三炷香」的古制。

守岁方式变迁:- 传统模式:围炉夜话、剪窗花、纳鞋底

- 过渡形态:春晚收视率曾达98%(2010年数据)

- 当代创新:家庭短视频创作、AR年画体验

四、动态传承的民俗活动

蔚县剪纸艺人在保持阴阳刻技艺的同时,开发出冬奥主题窗花;正定古城将常山战鼓改编成广场舞配乐;邯郸「女娲祭典」引入全息投影技术。这些创新并未削弱传统魅力,反而让更多年轻人主动加入文化传承。

非遗活化案例:- 井陉拉花:从田间地头走向国家大剧院

- 武强年画:开发出动态数字藏品

- 唐山皮影:与流行音乐跨界合作

五、节气更迭中的生态智慧

河北农谚「立春啃萝卜消百病」暗含养生智慧,邯郸磁州窑遗址出土的宋代「春牛图」陶片,印证着古代天文历法在民间的应用。现代气象数据显示,近十年河北春节平均气温上升1.2℃,导致部分冰雪民俗面临调整,却也催生了温室草莓采摘等新年俗。

从太行山麓到渤海之滨,河北人用二十四节气丈量春节的维度,让传统民俗在时代浪潮中保持生机。那些悬挂在门楣的柏树枝、供奉在神龛的枣山馍、回荡在街巷的太平鼓声,既是文化基因的延续,更是当代生活的美学创造。