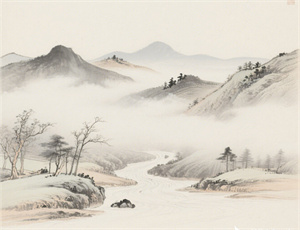

中华二十四节气:时序流转中的自然密码

- 2025-04-25

在中国农耕文明的基因序列中,二十四节气作为贯穿全年的时间坐标,以精准的天文观测为基底,构建起人与自然对话的独特语言体系。这套起源于黄河流域的物候历法,自秦汉时期《太初历》确立完整框架后,历经两千余年传承演变,至今仍在指导农业生产、调节生活节律方面展现着惊人生命力。

天文历法与地球公转的精密耦合

二十四节气体系的底层逻辑建立在地球公转轨道24等分基础上,每个节气对应太阳到达黄经15°整数倍的位置。其中:

- 春分、秋分体现昼夜平分点

- 夏至、冬至对应日影极值

- 四立(立春、立夏、立秋、立冬)划分季节边界

- 小满、芒种等反映物候渐变

物候观测与农耕实践的深度绑定

每个节气名称都承载着特定的农事指令:

- 惊蛰唤醒冬眠生物,春耕序幕拉开

- 清明前后气温稳定,进入播种高峰期

- 小满时节麦类灌浆,需加强田间管理

- 霜降前后昼夜温差增大,农作物加速成熟

文化符号与哲学思维的立体呈现

节气体系衍生出丰富的文化表达形式:

- 立春鞭春牛仪式蕴含劝课农桑之意

- 清明祭祖扫墓传承孝道伦理

- 冬至数九消寒图记录物候变迁

- 处暑放河灯寄托丰收祈愿

现代语境下的生态启示

在气候变化加剧的当代,节气文化显现新的价值维度:

- 惊蛰物候提前印证全球变暖趋势

- 霜降线北移改变传统农业布局

- 雨水分布变化重构水利管理体系

- 生物节律紊乱引发生态链调整

从《诗经·豳风·七月》的季节叙事,到现代气象卫星的轨道测算,二十四节气始终是中国人理解自然节律的重要媒介。这种将天文、物候、农事、民俗熔铸一体的时间认知体系,既彰显着先民观察自然的科学精神,又蕴含着天人合一的哲学智慧,在时空维度上构建起中华文明独特的认知坐标。