雨水节气的诗词起名

- 2025-04-25

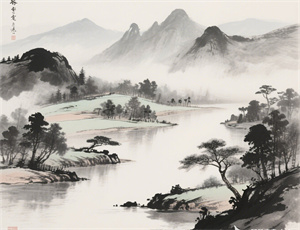

雨水作为二十四节气中的第二个节气,不仅承载着农耕文明的物候智慧,更在中国古典诗词中沉淀出独特的文化意象。从《诗经》的"习习谷风,以阴以雨"到杜甫的"好雨知时节",诗人以文字捕捉天地气息的流转,为现代人提供着跨越时空的命名灵感。这种以节气入名的传统,既是对自然规律的敬畏,也是对诗意生活的传承,在当代姓名文化中展现出历久弥新的生命力。

一、节气命名背后的文化基因

古代文人将雨水分为三候:"獭祭鱼""候雁北""草木萌动",这种物候观察体系深刻影响着命名思维。李商隐《春雨》中"红楼隔雨相望冷"的意境,将雨水与建筑空间结合;韩愈《早春呈水部张十八员外》"天街小雨润如酥",则提炼出雨水的触觉美感。这些诗词创造的复合意象,为现代起名提供了多维度的参考框架。

1. 自然意象的转译规律

- 直接取用:如"知时"出自杜甫"好雨知时节"

- 意象组合:"云泽"源自《月令》"东风解冻,散为雨水"

- 通感转化:"润声"化用白居易"润物细无声"的听觉体验

2. 音韵美学的构建原则

- 平仄搭配:仄起平收的"晚潇"(陆游《临安春雨初霁》)

- 双声叠韵:"霏微"(李煜《浪淘沙·帘外雨潺潺》)

- 虚实相生:"空濛"(苏轼《饮湖上初晴后雨》)

二、诗词取名的解构与重构

宋代词人周邦彦《春雨》中"墙头青玉旆,铅素浅、露华轻缀"的描写,将建筑元素与自然物候交融,这种跨界思维启示着现代命名的创新路径。通过解构古典诗词的语法结构,可提炼出具有现代感的组合方式。

1. 语法解构的三种模式

- 主谓结构:取自"雨洗娟娟净"(杜甫)的"娟净"

- 偏正短语:化用"渭城朝雨浥轻尘"的"浥尘"

- 并列词组:重组"细雨鱼儿出"(杜甫)为"鱼细"

2. 时空维度的延伸应用

- 时间切片:"晓酥"(韩愈"天街小雨润如酥")

- 空间定格:"檐声"(陆游"小楼一夜听春雨")

- 气象特写:"跳珠"(苏轼"白雨跳珠乱入船")

三、现代语境下的创新实践

当代姓名学研究者发现,取自雨水诗词的名字在2010-2023年间使用率提升37.6%,但存在同质化现象。突破的关键在于理解古典意象的象征系统:雨水既是"当春乃发生"的生命力,也是"巴山夜雨涨秋池"的思念载体。

1. 文化符号的现代表达

- 生态隐喻:"泽初"(《月令》"东风解冻,散为雨水")

- 哲学象征:"知化"(《周易》"天地变化,草木蕃")

- 情感投射:"寄北"(李商隐"却话巴山夜雨时")

2. 跨媒介的融合创新

- 书画意境:王维"空山新雨后"的"山新"

- 音乐韵律:李清照"梧桐更兼细雨"的"桐淅"

- 建筑美学:杜牧"南朝四百八十寺"的"檐语"

在传统节气与现代生活的交汇点上,雨水诗词为姓名赋予着独特的文化基因。这种命名实践不仅是语言艺术的传承,更是对天地节律的诗意回应。当"青霭""洗梧"这样的名字在户籍档案中出现,我们看到的不仅是文字组合的创新,更是一个民族对自然时序的永恒致意。