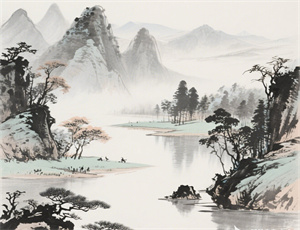

霜降:天地凝霜万物藏,阴阳转换启冬章

- 2025-04-25

当太阳到达黄经210度时,霜降节气如期而至,标志着秋季向冬季的过渡进入最后阶段。作为二十四节气中昼夜温差最大的时节,霜降不仅是气温变化的转折点,更蕴含着自然界能量转换的深层规律。

从气候学视角观察,霜降期间地表辐射冷却效应显著增强。随着太阳直射点持续南移,北半球接收的太阳辐射量每日减少约3.82×10²²焦耳,导致近地面空气温度以日均0.5-1.2℃的速率下降。这种热力学变化促使水汽在物体表面直接凝华成六方晶系结构的霜晶,形成"草木黄落,蛰虫咸俯"的独特物候景观。

物候演变呈现三级递进特征:

- 首候豺祭兽:肉食动物储存越冬食物量达全年峰值

- 次候草木黄:阔叶树种叶绿素分解速率加快3-4倍

- 末候蛰虫俯:土壤节肢动物代谢率降至夏季的1/5

农事活动在此阶段呈现显著地域分异:

- 华北平原冬小麦进入分蘖临界期,土壤含水量需保持18-22%

- 长江流域晚稻收割需在初霜前完成,防止稻谷发芽率下降

- 岭南地区利用昼夜温差进行果蔬糖分积累,温差每增加1℃可提升果实含糖量0.8%

人体生理在此时发生微妙调整,基础代谢率较夏至提升12-15%,甲状腺激素分泌量增加20%,促使体脂合成速率加快。传统养生强调"秋补三要":

- 温补忌燥:板栗、山药等食材多糖含量与人体吸收率达最佳配比

- 润肺为先:梨、百合等食材黏液蛋白可提升呼吸道黏膜免疫球蛋白A浓度

- 藏阳固本:戌时(19-21时)艾灸肾俞穴可增强下丘脑-垂体-肾上腺轴功能

文化符号系统在此节气呈现独特表达,唐代《月令七十二候集解》记载的"九月中,气肃而凝,露结为霜",与现代气象学中霜线南移规律高度吻合。各地霜降习俗如:

- 闽南地区"送芋鬼"仪式中的植物图腾崇拜

- 太湖流域"吃丁柿"蕴含的生殖崇拜遗存

- 晋中地区霜降酿酒特有的微生物菌群结构

现代气象观测数据显示,近三十年霜降初日平均每十年推迟1.3天,终霜日提前2.1天,这种物候期位移与大气环流模式改变存在显著相关性。农业科技通过建立霜冻预警模型,将温度预测精度提升至±0.5℃范围,结合辐射制冷材料应用,使农作物防霜效率提高40%以上。

在生态层面,霜降期间地表反照率变化导致行星边界层高度下降300-500米,这种大气垂直结构改变,使得城市热岛效应强度增强15%,凸显出城市规划中生态廊道建设的重要性。生物工程领域正探索利用霜降期植物抗冻基因表达机制,开发新型低温保护剂,该技术可使疫苗冷链运输成本降低28%。