戊午月:夏至炎熇与农耕智慧的交融

- 2025-04-25

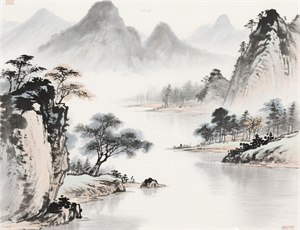

当太阳行至黄经90度,北斗七星的斗柄指向正南午位,农历五月便迎来干支纪年中独具特色的戊午月。这个衔接芒种与夏至的特殊时段,不仅是阴阳二气剧烈转化的关键节点,更是中国古代农耕文明与天文历法深度交融的鲜活见证。

天地之气:水火既济的时空密码

从《月令七十二候集解》的记载解析,戊午月的物候演变暗藏玄机:

- 初候「螳螂生」:阳气催动虫卵孵化,田间生态链开始重组

- 次候「鵙始鸣」

- 末候「反舌无声」:阴阳转换引发动物行为突变

这种气候剧变在《淮南子·天文训》中早有预警,戊土与午火的特殊组合,使得此时既存在「土润溽暑」的湿润特征,又兼具「火炎土焦」的干旱风险。农谚「五月旱不旱,先看戊午天」正是古代劳动人民对气候规律的深刻总结。

农耕时序:精微调控的生产艺术

在长江流域的圩田系统里,戊午月的水稻管理堪称精密:

- 分蘖期水位需保持3-5厘米

- 叶色浓淡决定追肥时机

- 露田晒根与灌水护苗交替进行

黄河流域的粟作区则盛行「午月三锄」的传统,通过中耕次数调节土壤墒情。这种因地制宜的耕作智慧,在元代王祯《农书》中有详尽记载,展现出中国古代农业管理的科学维度。

文化基因:节气民俗的深层隐喻

端午节的深层文化密码,正与戊午月的时空特性紧密相连:

- 悬挂艾草暗合驱除「午月瘴气」的卫生需求

- 龙舟竞渡源自「午位属火」的星象崇拜

- 五色丝线对应五行相生相克的哲学观念

在江南蚕乡,至今保留着「午月不缫丝」的禁忌,这种生产时序与节气规律的高度契合,折射出传统文化中「天人合一」的生态智慧。

现代启示:古老智慧的当代价值

现代农业科技验证了诸多戊午月农谚的科学性:

- 「午月不壅土」与作物根系需氧量变化规律吻合

- 「五月修仓」的仓储管理对应粮食呼吸作用高峰期

- 「午时茶」习俗蕴含高温杀菌的微生物学原理

在气候变化加剧的当下,重新审视戊午月承载的生态智慧,为构建可持续农业体系提供了珍贵的历史参照。那些镌刻在节气轮回中的农耕密码,依然在黄土地与青苗间默默传续。