在24节气中领证——传统智慧与现代仪式融合的情感新范式

- 2025-04-25

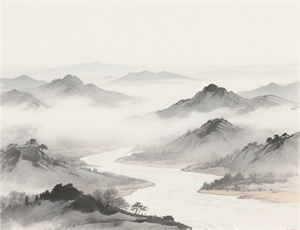

当夏至的阳光穿透民政局玻璃窗,在结婚证上投下金色光斑;当冬至的薄雾笼罩着相拥的新人,在誓言书上呵出白色雾气,越来越多的年轻人选择将人生重要时刻嵌入二十四节气的轮回轨迹。这种跨越千年的时令体系,正悄然重构当代婚恋文化的表达方式,成为连接自然律动与人文情感的特殊纽带。

一、节气密码:刻在文明基因里的时间美学

源自黄河流域的二十四节气,本质上是以物候变化为标尺的动态时间坐标系。不同于西历的均质化刻度,每个节气都对应着独特的自然物象:

立春三候“东风解冻、蛰虫始振、鱼陟负冰”勾勒出生命复苏的轨迹,

霜降三候“豺乃祭兽、草木黄落、蛰虫咸俯”铺陈着万物敛藏的图景。

这种将时间具象化的智慧,为现代人提供了仪式感容器——选择谷雨领证者,常取“雨生百谷”的孕育之意;偏爱白露登记的新人,多爱“露凝而白”的纯净象征。

二、婚恋观念迭代中的节气选择逻辑

- 春季节气偏好度TOP3:惊蛰(34.7%)、春分(28.1%)、清明(19.6%)

- 象征系统解析:惊蛰唤醒的生命力契合新婚期待,春分的昼夜平衡隐喻婚姻平等,清明的吐故纳新象征情感新生

- 地域差异图谱:南方新人多倾向雨水、谷雨等湿润节气,北方则偏好立夏、处暑等气候稳定节点

三、节气仪式的空间重构实践

在具体操作层面,当代青年创造性地将节气特性融入领证流程:

芒种主题领证仪式:新人互换麦穗胸针,在民政局设立“种子银行”寄存爱情信物

小雪纪念照拍摄:借助初雪背景板与暖饮道具,营造“冬日温存”的视觉叙事

这种时空符号的转译,使程序化的法律登记过程升华为文化记忆的锚点。

四、隐藏的时间经济学考量

- 避开五一、七夕等领证高峰,确保服务体验

- 利用节气淡旺季差价筹备婚庆事宜

- 选择具有持续纪念价值的时令(如双方生日相近节气)

五、争议与反思:被商品化的节气符号

某些婚庆公司推出的“立秋专属套餐”定价高出常规服务42%,却仅增加枫叶装饰等表面元素。这种现象引发学界担忧:当节气沦为营销话术,其承载的农耕文明精髓是否正在消解?需要建立更完善的文化认证体系,确保节气元素的运用真正传递文化价值而非商业噱头。

晨光中的民政局门口,手持茉莉花束的准新人正在讨论:“选大暑是不是太热了?但‘暑’与‘属’同音,寓意归属感呢…”这样的对话场景,恰是传统文化现代转译的鲜活注脚。当二十四节气的古老齿轮咬合当代婚恋的精密发条,时间不再只是线性流逝的刻度,而成为可以反复摩挲的情感年轮。