二十四节气立春地位:农耕文明与自然哲学的交汇原点

- 2025-04-25

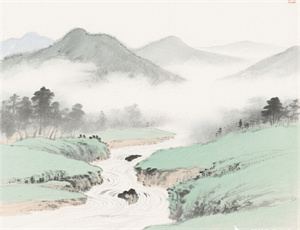

作为二十四节气之首,立春不仅标志着天文历法的周期起点,更是中华文明观察自然、顺应天时的智慧结晶。这一节气承载着农耕社会的生存密码,体现了古人“天人合一”的宇宙观,其地位在时间体系、文化符号和生态认知三个维度上展现出独特价值。从甲骨卜辞的岁首记载到现代气象科学的验证,立春始终是中国人理解自然节律、构建生活秩序的核心坐标。

一、时间维度中的文化烙印

在夏商周三代交替的历法变革中,立春的定位经历了复杂演变:

- 夏代岁首:以立春所在月份为正月,确立“斗柄回寅”的天象观测体系

- 周代改朔:将岁首提前至冬至月,但保留立春作为农事启动的基准点

- 秦汉定型:《太初历》确立正月朔日为岁首,形成节庆与节气并行的双轨体系

这种时间制度的演变,折射出古代政权对天文观测精度与农事管理需求的平衡。出土的秦代《日书》竹简显示,立春当日禁忌占卜多达23项,印证其在日常生活中的特殊地位。

二、哲学层面的深层意蕴

立春所蕴含的东方哲学思维,在三个层面形成独特认知框架:

- 阴阳转化模型:冬至阳气始生,至立春完成“三阳开泰”的量变积累

- 五行对应系统:东方青龙、木德主事的时空定位,影响建筑方位与祭祀礼仪

- 物候观测体系:东风解冻、蛰虫始振的自然征兆,建立微观与宏观的关联认知

《淮南子·天文训》记载的“八风”理论,将立春东风与音律、度量衡相联系,展现古人构建宇宙统一模型的努力。这种整体性思维,正是中华文明区别于其他农耕文明的显著特征。

三、生态智慧的现代启示

当代气候学研究显示,立春物候变化正在发生显著偏移:

| 观测时段 | 平均温度变化 | 始雷日期偏移 |

|---|---|---|

| 1961-1990年 | 基准值 | 2月15日 |

| 1991-2020年 | +1.2℃ | 2月3日 |

这种变化并未削弱立春的文化价值,反而凸显其动态适应的生命力。现代农业通过建立“积温带”模型,将传统节气与现代气象数据结合,创造出更精准的种植指导系统。

四、文化符号的多元演绎

立春在民俗实践中形成独特的符号体系:

- 饮食符号:春饼的圆形寓意天道循环,五辛盘对应五行养生

- 仪式符号:打春牛、戴春胜等习俗蕴含驱邪纳吉功能

- 文学意象:杜甫“春日春盘细生菜”成为节令书写的经典范式

这些文化符号在当代城市生活中转化为新的表达形式。北京地坛公园恢复的祭春仪式、电商平台的节气主题营销,都在重构传统与现代的连接方式。

当现代科技能够精确测算太阳黄经315度的时刻,立春依然保持着唤醒集体记忆的文化力量。这个穿越三千年的时间符号,始终在提醒人类:对自然的敬畏与理解,是文明存续的永恒命题。立春的习俗和养生方法有哪些,或许正是今人寻求天人和谐的最新注脚。