芒种节气的古诗及作者——探寻古代农耕文明中的诗意表达

- 2025-04-25

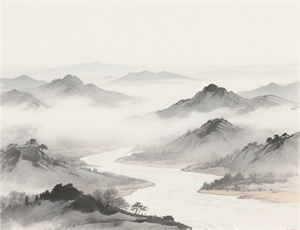

作为二十四节气中唯一与谷物直接相关的节气,芒种承载着中国古代农耕文明的特殊印记。本文通过梳理不同朝代的芒种主题诗作,深入解析诗人在农事活动中寄寓的人文哲思,并探讨节气文化在古典诗词中的多重呈现维度。从白居易对农人劳作的细腻白描,到陆游借物言志的隐喻表达,这些诗作不仅记录着古代社会的生产图景,更折射出中华文明天人合一的生态智慧。

一、芒种节气与农耕文明的深度关联

芒种时节恰逢仲夏麦黄,古代农谚"芒种三日见麦茬"生动勾勒出这个节气的物候特征。在《月令七十二候集解》中,芒种被释为"有芒之种谷可稼种矣",意指此时既要收割带芒的麦类,又要播种稻谷。这种"收"与"种"并行的特殊农时,为诗人观察社会生态提供了独特视角。

据《齐民要术》记载,汉代已形成完整的芒种耕作体系。这种深厚的农耕传统在诗词中具体表现为三个层面:

- 对农事活动的纪实性描写

- 对自然物候的诗意转化

- 对民生疾苦的深切关怀

二、唐代诗人笔下的芒种图景

1. 白居易的农事观察

在《观刈麦》中,白居易以"田家少闲月,五月人倍忙"开篇,通过"妇姑荷箪食,童稚携壶浆"的细节,真实再现了全家参与麦收的劳动场景。诗中"足蒸暑土气,背灼炎天光"的工笔描绘,既展现农人艰辛,又暗含对苛政的批判。

2. 元稹的节气咏叹

元稹在《咏廿四气诗·芒种五月节》中写道:"芒种看今日,螗螂应节生。"这种将节气物候与生物活动相对应的写法,体现了古人"观物取象"的思维方式。诗中"相逢问蚕麦,幸得称人情"的对话场景,折射出农业社会的人际关系网络。

三、宋元诗词中的意象流变

宋代诗词中的芒种书写开始出现文人化的转向。陆游在《时雨》中构建的"时雨及芒种,四野皆插秧"画面,将农事活动升华为诗意栖居的象征。这种转变与宋代士人"耕读传家"的价值取向密切相关。

元代王恽在《芒种》诗中写道:"乙酉甲申雷雨惊,乘除却贺芒种晴。"通过记录具体年份的气候异常,为后世研究古代气象提供了珍贵文本。此时诗词呈现三个新特点:

- 天文历法知识的融入

- 地域农耕差异的体现

- 商业元素在农事中的渗透

四、明清时期的文化叠合

明代李汛在《田间杂咏》中记载:"芒种初过雨及时,纱厨睡起角巾欹。"这种将个人生活与农时节令相勾连的写法,展现出士大夫阶层对农耕文明的精神皈依。清代谢墉更在《舟行杂诗》中构建出"芒种逢壬便立霉,兼旬阴雨湿苍苔"的江南梅雨意象。

值得注意的是,这个时期的芒种诗词开始出现农具演变的记录。如乾隆年间《打麦谣》描写的"腰镰上山去,蔓草倏已除",反映了新式农具对生产效率的提升。这些诗作构成了解读古代科技史的重要佐证。

五、诗歌意象的农耕密码

芒种诗词中反复出现的"麦浪""秧马""蓑笠"等意象,本质上是农耕文明的符号系统。以范成大《四时田园杂兴》中的"新筑场泥镜面平,家家打稻趁霜晴"为例,"镜面平"的晒谷场既是生产场所,也是诗意审美的对象。

这些意象的深层结构可归纳为:

- 时间维度:节气更替与生命周期的对应

- 空间维度:农田景观向精神家园的转化

- 伦理维度:勤勉劳作与道德修身的互喻

在当代重读这些古诗,不仅能触摸到传统农耕文明的温度,更能理解中华文化中"敬天惜物"的生态伦理。那些写在麦穗摇曳间的诗句,至今仍在诉说着土地与生命的永恒对话。