春天都有什么节气——从物候现象到文化传承的深度解析

- 2025-04-25

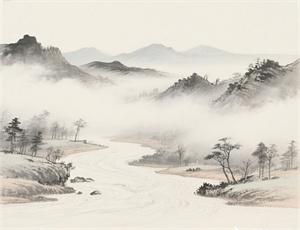

当第一缕春风拂过山野,二十四节气作为农耕文明的智慧结晶,便开启了年复一年的轮回。春季六个节气构成的自然韵律,不仅记录着气候变迁的轨迹,更蕴含着中华民族对生命循环的深刻理解。本文将从天文历法、物候特征、农事活动三个维度切入,结合现代气象学研究成果,系统解析立春至谷雨期间的气候密码,并探讨其在当代社会的特殊价值。

一、节气体系的天文密码

太阳黄经的周期性变化是节气划分的根本依据。立春作为岁首,发生在黄经315°时,此时太阳直射点开始北移。此后每15°黄经变化对应一个节气:

- 雨水(330°):太阳辐射增强引发大气环流重组

- 惊蛰(345°):地温回升触发土壤生物活动

- 春分(0°):昼夜平分点后的光周期转折

- 清明(15°):东亚大槽减弱带来的稳定天气

- 谷雨(30°):副热带高压北抬前的最后润泽

二、物候现象的时空差异

中国南北跨度带来的物候梯度差异,在春季尤为显著。通过对比三组典型区域的观测数据:

- 华南地区:立春时木棉初绽,谷雨前荔枝坐果

- 江淮流域:惊蛰始闻蛙鸣,清明茶芽达采摘标准

- 东北平原:春分土壤解冻,谷雨期桦树液开始流动

这种纬度梯度形成的物候序列,揭示了植物对积温需求的生物学机制。现代物候观测网络数据显示,近三十年华北地区木本植物展叶期平均提前9.2天,这与全球变暖趋势形成实证呼应。

三、农事活动的科学依据

古代农谚中蕴含的气候智慧,在当代农业中仍具指导价值:

- "立春雨水到,早起晚睡觉":提醒农户把握土壤墒情变化

- "惊蛰不耙地,好比蒸馍走了气":强调保墒耕作的重要性

- "清明前后,种瓜点豆":基于10cm地温稳定通过12℃的种植指标

现代农业气象研究证实,这些经验法则与作物生理需求高度契合。如冬小麦返青期灌溉,正对应雨水节气土壤水分蒸散加速的临界点。

四、文化符号的现代转化

在城市化进程中,节气文化衍生出新的表现形式:

- 饮食养生:春分竖蛋习俗演变为亲子科普活动

- 城市绿化:根据物候特征制定植树造林时间表

- 气象服务:节气预报系统融入智慧农业平台

北京颐和园近年恢复的"清明插柳"传统,不仅延续文化记忆,更成为研究植物物候的活体标本。这种传统智慧与现代科学的交融,正在创造新的文化生态。

当无人机掠过返青的麦田,传感器记录下的生长数据与古老节气历法产生奇妙共振。从观星辨时到卫星遥感,人类认知自然的方式不断革新,但那份对天地韵律的敬畏之心,依然在春日的六个节气里生生不息。在气候变化的时代背景下,重新审视这些穿越千年的自然刻度,或许能为可持续发展提供新的启示。