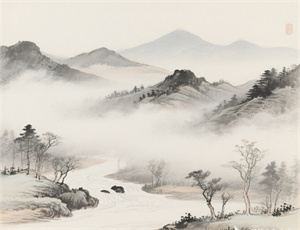

关于谷雨节气的诗词——解读春日最后的诗意盛宴与文化密码

- 2025-04-25

作为春季最后一个节气,谷雨承载着农耕文明向盛夏过渡的独特印记。历代文人墨客以细腻笔触捕捉此时天地交融的微妙韵律,在雨丝风片中寄托对自然的敬畏、对生命的礼赞。从《诗经》的"习习谷风,以阴以雨"到陆游的"明朝知谷雨,无策禁花风",这些诗词不仅是时令的文学注脚,更折射出中华文明天人合一的哲学智慧。本文将从农耕崇拜、自然意象、情感投射三个维度,深入剖析谷雨诗词中蕴含的文化密码。

节气与农耕的双向书写

谷雨得名于"雨生百谷"的农谚,其诗词创作始终与农耕实践保持深层互动。汉代《四民月令》记载"三月中,雨水中,后土膏润",这种土壤墒情变化在白居易《谢中上人寄茶》中具象化为"枪旗冉冉绿丛园,谷雨初晴叫杜鹃"的生动画面。

- 农事活动的诗意转化:范成大《蝶恋花》中"江国多寒农事晚,村北村南,谷雨才耕遍",将犁铧翻土的场景升华为大地苏醒的意象。

- 物候变化的精准捕捉:宋代曹组《水龙吟》"谷雨清明空屈指,青箬绿蓑便归去",通过农具意象暗示节气更迭。

- 祭祀仪式的文学映照:清代《帝京岁时纪胜》记录的"禁蝎"民俗,在朱彝尊《鸳鸯湖棹歌》中转化为"谷雨将迎勾芒神,起看水火竞趋新"的仪式叙事。

自然意象的审美重构

谷雨诗词构建出独特的意象系统,其中三大核心元素构成多维审美空间:

雨水的多重象征

孟浩然《春中喜王九相寻》"昨夜斗回北,今朝岁起东;我年已强仕,无禄尚忧农"看似未提谷雨,却通过时序转换暗合节气特征。雨水在此既是农耕必需,又是文人感时的介质。

牡丹的盛世隐喻

欧阳修《洛阳牡丹记》载"谷雨三朝看牡丹",王禹偁《芍药诗》"谷雨后来花更浓,前时已见玉玲珑",将花卉荣枯与国运兴衰形成隐秘关联。

茶香的时空穿透

唐代齐己《谢中上人寄茶》"枪旗冉冉绿丛园,谷雨初晴叫杜鹃",将采茶制茶过程赋予禅意。乾隆《观采茶作歌》"嫩荚新芽细拨挑,趁忙谷雨临明朝",则展现帝王视角下的民生图景。

情感投射的哲学维度

谷雨诗词超越单纯景物描写,发展出三层精神向度:

- 生命意识的觉醒:宋祁《玉楼春》"绿杨烟外晓寒轻,谷雨声中春欲晚",在节气转换中体悟韶华易逝。

- 隐逸情怀的寄托:唐寅《江南行》"谷雨花枝号鼠姑,细拈彤管画成图",通过花卉写生表达超脱之志。

- 宇宙哲思的凝结:王夫之《姜斋诗话》评点谷雨诗"天地絪缊,万物化醇",揭示节气书写的形而上追求。

文化基因的现代传承

当代诗人余光中《谷雨书》延续传统:"二十四桥的月色,流成汩汩的雨水",将古典意象与现代意识交融。非遗保护中,浙江遂昌"班春劝农"仪式仍保留吟诵谷雨诗的环节,证明这种文学传统在数字时代的顽强生命力。

从甲骨卜辞中的"帝令雨足年",到人工智能创作的"谷雨初收万点愁",跨越三千年的节气书写史,实为中华文明对自然节律的持续解码。这些诗词既是农耕记忆的活化石,更是民族文化基因的显性表达,在节气轮转中永续传递着东方智慧。