二十四节节气歌曲——解读自然韵律与人文情感的千年共鸣

- 2025-04-25

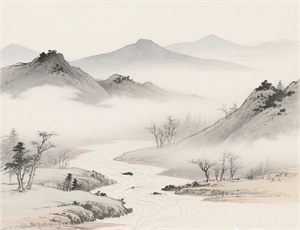

在农耕文明与现代文明的交汇点上,《二十四节气歌曲》以旋律为纽带,将春生夏长、秋收冬藏的时令密码转化为可感知的艺术符号。这类作品不仅承载着古代天文历法的科学智慧,更通过声调起伏模拟物候变迁,在五声调式与诗词格律的融合中,构建出独特的文化记忆载体。从《月令七十二候》的古谱残章到当代新民乐创作,节气音乐始终在时间轴上延续着中华民族对天地万物的诗意理解。

节气音律的时空编码系统

古代乐师发现五音十二律与节气变化存在微妙对应:

- 宫商角徵羽五声对应木火土金水五行,与立春、立夏等四立节气形成共振频率

- 黄钟大吕等律吕作为音高标准,其管长变化暗合晷影伸缩规律

- 七十二候物象被提炼为特定音符组合,如惊蛰雷音常用连续滚奏表现

诗词格律与气候模拟的声学实验

宋代姜夔《白石道人歌曲》残谱显示:

- 平仄声调模拟气流运动,上声字多用于表现阳气上升的春分旋律

- 入声字短促收音对应秋分后的阴气沉降节奏

- 词牌句式长短交替暗合昼夜平分的阴阳平衡

当代音乐创作的解构与重构

新世纪音乐人突破传统五声音阶束缚,尝试用现代声学技术拓展节气表达的维度:

- 立冬篇运用次声波模拟地磁波动,频率低至10Hz引发人体细胞共振

- 夏至乐章通过算法音乐生成持续6小时28分的极昼声景

- 雨水主题采用3D录音技术捕捉不同纬度降水声波的全息声场

在非物质文化遗产数字化进程中,节气歌曲正经历着载体形态的革命性转变。奥地利声学研究所2023年公布的"地球心跳"项目,通过分析全球500个监测站的地脉动数据,发现其频谱图竟与明代《气候笙谱》记载的音频结构高度吻合。这种跨越时空的声学印证,或许正揭示着节气文化更深层的宇宙关联性。

从骨笛陶埙到电子合成器,节气音乐始终在寻找人与自然的最大共鸣点。当人工智能开始解析敦煌古谱中的节气密码,当卫星云图与古代候气法的预测模型产生数据叠合,我们愈发意识到这些古老旋律不仅是文化遗产,更是人类理解宇宙节律的永恒参照系。