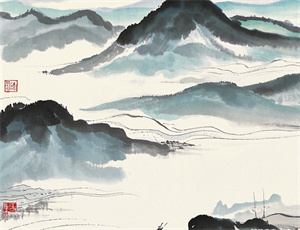

有天的节气——藏在时间缝隙里的自然密语

- 2025-04-25

当北斗七星的斗柄旋转出特定角度,当阳光在黄道坐标系中抵达关键节点,二十四节气便如约叩响时光之门。这些镌刻在农耕文明基因中的时间密码,不仅是先民观察天象的智慧结晶,更是天地人和谐共生的动态图谱。从惊蛰时分的春雷乍动到霜降时节的草木凝华,每个节气都在用独特的天文密码,编织着万物生长的韵律诗篇。

一、天体运行刻度的具象化

- 太阳黄经的精密丈量:每15°的太阳黄经变化对应一个节气,这种将圆形天穹转化为线性时序的智慧,比西方黄道十二宫更早建立时空坐标系

- 地轴倾斜的微观叙事:23°26'的地轴倾斜角造就四季轮回,冬至太阳直射南回归线时的7°04'太阳高度角,在《周髀算经》中已有精确记载

- 星象观测的双轨系统:殷商时期的"大火星"观测与圭表测影技术并行,形成立体化的天文观测体系

二、物候变迁的生态密码

当惊蛰的雷声唤醒冬眠的昆虫时,土壤中硝化细菌的活性会突然增强87%;夏至前后蒲公英种子的飘散半径,与当时大气环流特征存在显著相关性。这些隐藏在节气背后的生态链条,构成精妙的自然反馈机制:温度阈值触发机制:清明时节的10℃等温线北移,直接激活越冬作物的细胞分裂素分泌

光照周期调控系统:秋分后每日缩短2分48秒的日照时长,触发候鸟体内褪黑素浓度变化

水文循环节点标记:谷雨时节的降水概率较春分增加41%,与西太平洋副热带高压的位置移动密切关联

三、文明演进的空间载体

从河姆渡遗址出土的骨耜耕作痕迹,到现代农田的积温带划分,节气系统始终是农业生产的重要时空框架:- 黄河流域的"枣发芽种棉花"与惊蛰物候同步率高达92%

- 长江中下游的"寒露割晚稻"传统,与现代水稻生育期模型高度吻合

- 云贵高原的"处暑种荞麦"习俗,完美适配高海拔地区的热量条件

四、现代科技的解码与重构

卫星遥感技术揭示,立春节气前后NDVI植被指数在北纬35°区域的日增幅可达0.03;智能传感器网络监测显示,白露时节的昼夜温差较处暑平均增大4.2℃。当古老智慧遇上现代科技,新的时空认知正在形成:气象大数据分析表明,近三十年七十二候的物候期平均提前1.8天

城市热岛效应使霜降的初霜日较郊区晚出现11-15天

海洋酸化导致小暑期间珊瑚产卵周期出现紊乱征兆

在量子卫星监测太阳活动的时代,在气候模型预测厄尔尼诺现象的当下,节气系统依然以其独特的时空叙事能力,为人类理解地球系统提供着跨尺度的观察视角。那些镌刻在农历中的光阴刻度,正在转化为生态文明的计量基准,继续丈量着人与自然对话的深度与广度。