霜降节气古诗鉴赏:历代诗人笔下的寒露凝华

- 2025-04-25

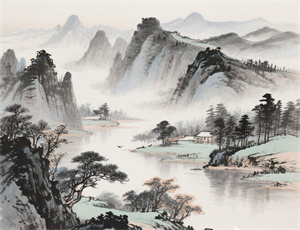

霜降作为二十四节气中第十八个时令,承载着秋尽冬临的独特意象。古代文人在此节气中留下大量诗作,以凝练笔触勾勒出自然更迭与生命哲思的交织。从唐代元稵的《咏廿四气诗》到宋代陆游的《季秋已寒节令颇正》,这些作品不仅是时令的记录,更是中华文明对自然规律的深度认知。

唐代诗人笔下的节气物候

盛唐时期形成的节气诗创作体系,在元稹《咏廿四气诗·霜降九月中》得到完整呈现:

- "风卷清云尽,空天万里霜"以简练白描展现秋空澄澈

- "豺祭兽方近,草木黄落凉"通过物候变化暗喻生命轮回

同时期刘禹锡在《早春对雪奉寄澧州元郎中》中,借霜降意象抒发宦海沉浮之叹:"柳营旌旗春后动,霜台车骑月中行",将自然节气与仕途境遇巧妙勾连。

宋代文人的节气情感投射

至宋代,节气诗呈现更细腻的情感层次。陆游《霜降前四日颇寒》中:

- "草木初黄落,风云屡阖开"展现对自然规律的敬畏

- "儿童锄麦罢,邻里赛神回"记录民间节气习俗

范成大《田家留客行》则通过"霜降平湖白鹭飞"的意境,构建出江南水乡特有的节气图景。这些诗作在保留节气特征的同时,赋予更深层的人文关怀。

明清时期的节气诗学发展

明代高启《秋日登虎丘》中"霜降碧天静,秋事促西风"的创作,展现出对空间维度的拓展。清代黄景仁《霜降》诗云:

- "千山月暗金枢晓,万壑风生玉露寒"体现对微观物候的观察

- "独有丹心留片石,夜台犹自望长安"将节气与生命价值相联结

这类作品在保持节气本义的基础上,融入更多哲学思辨色彩。

节气诗的现代传承价值

从《诗经·豳风》"七月流火,九月授衣"的物候记载,到当代诗词创作,霜降诗作始终保持着:

- 对自然规律的敬畏与遵循

- 农耕文明的时间记忆编码

- 文人精神世界的镜像投射

这些跨越时空的节气诗篇,构成中华文明独特的时令文化基因,在现代化进程中持续焕发新的生命力。