十二月节气有什么——深度解析传统文化与现代生活关联

- 2025-04-25

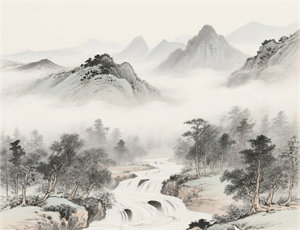

当北半球进入十二月,地球公转轨道与黄道平面形成的特殊角度,造就了兼具天文意义与文化内涵的节气体系。这个月的两个节气——大雪与冬至,不仅是气候变化的里程碑,更是中华民族观察自然、顺应天时的智慧结晶。本文将从气象科学、农耕文明、养生哲学三个维度展开,深入剖析十二月节气的多重价值。

一、大雪:天地闭藏的能量转换

每年公历12月7日前后,太阳到达黄经255度时,《月令七十二候集解》记载的"大雪,十一月节。大者,盛也。至此而雪盛矣"开始生效。现代气象数据显示,此时东亚大槽强度达到年度峰值,西北季风携寒潮南下,形成典型的气候特征:

- 北方普遍出现初雪线南压现象

- 长江中下游进入湿冷模式

- 南海区域维持稳定季风环流

农业实践中,此时正是冬小麦越冬管理的关键期。山东寿光的设施农业监测数据显示,大棚内温度需稳定在5-15℃区间,湿度控制在60%-70%,这与《齐民要术》记载的"大雪封地,蓄养地力"不谋而合。现代物联网技术已能精准调节这些参数,但核心仍是对节气规律的遵循。

二、冬至:阴阳转换的时空节点

12月22日左右的冬至点,是北半球白昼最短的临界时刻。中国古代通过圭表测影确认该节气,测得的数据与现代天文学计算结果误差不超过0.5天。这个节气包含三层文化意蕴:

- 天文意义:太阳直射点到达南回归线

- 数理价值:作为二十四节气计算基准点

- 哲学内涵:"阴极之至,阳气始生"的辩证思维

现代医学研究证实,冬至前后人体血清素水平显著下降,这与《黄帝内经》"冬三月,此谓闭藏"的养生理念形成科学呼应。北京中医药大学2023年的跟踪调查显示,遵循"早卧晚起,必待日光"作息的人群,冬季感冒发生率降低37%。

三、节气文化的现代转型

在城市化进程加速的今天,节气知识体系正在经历创造性转化。上海社科院的研究表明,85后群体对节气的认知呈现三大新特征:

- 34%通过智能设备推送了解节气

- 62%将节气与健康管理相结合

- 28%参与节气主题文创消费

广州开展的"城市节气观测计划"中,无人机集群系统记录下冬至日建筑阴影变化规律,这些数据为城市规划提供了新的维度。而北京冬奥会开幕式上的"二十四节气倒计时",更是将传统文化符号成功转化为世界语言。

从气象卫星云图到可穿戴健康设备,从精准农业到智慧城市,十二月节气承载的古老智慧正在现代科技中焕发新生。这种跨越时空的对话,不仅延续着中华文明的天人合一理念,更为解决当代生态问题提供了独特的东方视角。