24个节气是怎么划分的——探索时间与自然的千年密码

- 2025-04-25

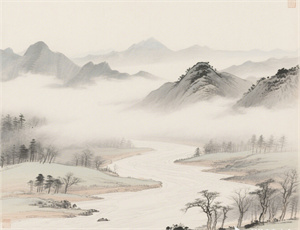

在中国传统文化中,二十四节气是连接天文、地理与人文的独特坐标。这套肇始于黄河流域的历法体系,不仅精确划分了太阳周年运动轨迹,更蕴含着古代先民对自然规律的深刻认知。从立春到大寒,每个节气的确立都经历了数千年观测实践的反复验证,其背后交织着天文学、物候学和农事活动的多维智慧。

一、天文观测的精密刻度

节气划分的核心依据源自地球公转轨道上的太阳黄经变化。古代天文学家将黄道平面等分为24段,每15°对应一个节气节点。这种划分方式在《周髀算经》中已有雏形,经过张衡、郭守敬等历代学者的完善,最终形成了精确的数学表达:

- 平气法时代:汉代采用均匀分割法,每个节气固定15日

- 定气法革新:隋代发现太阳视运动不均匀性,改为按实际黄经计算

- 现代天文校准:精确到时分秒的黄经值计算,例如春分点为太阳黄经0°00'00"

二、气候特征的动态标尺

节气系统在反映气候规律方面展现出惊人的准确性。以黄河中下游为基准,每个节气都对应特定的物候现象:

1. 温度转折节点

立春时地表温度突破0℃临界线,惊蛰期间5日滑动均温稳定通过5℃,这些与现代气象观测数据高度吻合。

2. 降水周期律动

- 清明时节降水量达到年周期首个峰值

- 小满至芒种形成雨季前奏

- 白露后出现典型秋雨过程

三、农事活动的时空坐标

战国时期的《吕氏春秋·十二纪》已记载节气与农时的对应关系。考古发现显示,商代甲骨文中存在早期节气雏形,如"启蛰""分禾"等农事术语。具体对应规律包括:

| 节气 | 农事活动 | 物候特征 |

|---|---|---|

| 谷雨 | 移栽早稻 | 浮萍始生 |

| 小满 | 防治麦蚜 | 苦菜秀实 |

| 霜降 | 采收晚柿 | 豺祭兽 |

四、文化演进的活态见证

节气系统在不同历史时期呈现出动态演变特征。秦代《颛顼历》确立四时八节,西汉《太初历》完善二十四气,元代《授时历》实现误差仅23秒的精度。这种演变背后,折射出三个维度的文化整合:

- 多民族智慧融合:匈奴十月太阳历与汉族历法的交融

- 地域文化渗透:岭南地区增添"回南天"等地方物候

- 哲学思想投射:阴阳平衡理念在夏至、冬至中的体现

五、现代科学的价值重现

当代研究发现,节气系统与现代气候学存在诸多暗合。以北京地区为例,立春节气的10℃积温线与林木萌芽期的相关系数达0.87。在农业气象领域,节气指导的播种期选择仍比单纯温度指标更具稳定性。

这项穿越三千年的时间管理体系,正在生态农业、气象预报等领域焕发新生。当卫星云图与节气歌谣在田间地头相遇,古老智慧与现代科技共同谱写着人与自然和谐共生的新篇章。