24节气:中华文明的时间密码与自然法则

- 2025-04-25

作为农耕文明孕育的独特智慧,二十四节气以天文物候为标尺,构建起贯通时空的坐标体系。这套肇始于黄河流域的时间制度,不仅精确划分太阳周年运动轨迹,更深层映射着中国人"天人合一"的宇宙观。从立春时节的东风解冻到冬至阴极阳生的阴阳转换,每个节气都是自然节律的具象呈现,更是先民观察自然、顺应天时的生存哲学结晶。在工业化时代的今天,重新解读这份文化遗产,能帮助我们找回与自然对话的原始语言。

一、农耕文明的时间坐标系

- 天文历法的具象表达:节气划分依据太阳黄经度数,将黄道360°均分24段,每15°对应一个节气,精确到分秒的天文测算展现古人观测智慧

- 物候现象的时序标记:惊蛰始雷、清明戴柳等自然现象与节气深度绑定,形成生物钟式的物候观测体系

- 阴阳平衡的动态模型:夏至阳极阴生、冬至阴极阳起的辩证思维,构建起动态平衡的宇宙认知框架

二、文化基因的深层结构

- 礼俗仪式的时空载体:春社秋报、冬至祭天等传统祭祀活动与节气周期严密对应

- 中医养生的时间指南:子午流注针法、四时调神等养生理论建立在对节气规律的把握之上

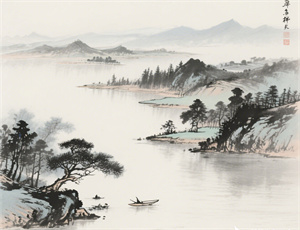

- 文学艺术的意象源泉:清明雨、白露霜等节气意象构成诗词歌赋的经典母题

三、现代价值的重新发现

- 气候变迁的观测标尺:通过对比历史节气物候数据,为研究全球变暖提供独特视角

- 生态文明的启示录:节气文化蕴含的可持续发展理念,与当代生态伦理深度契合

- 城乡共生的连接纽带:都市农业、节气旅游等新形态正在重构现代人的自然感知

四、科技赋能的传承创新

- 农业生产的智能调控:现代温室结合节气算法实现精准种植

- 文化遗产的数字活化:AR技术复原古代节气祭祀场景

- 气候预测的算法模型:机器学习解析节气与气象数据的内在关联

当卫星定位取代观星测影,天气预报替代物候观察,二十四节气依然以其独特的文化韧性延续着文明血脉。这种跨越时空的对话,不仅保存着先民认知世界的原始密码,更在技术文明时代搭建起回归自然的桥梁。在气候异常频发的当下,重新理解"不违农时"的古老训诫,或许能为人类可持续发展提供新的思考维度。