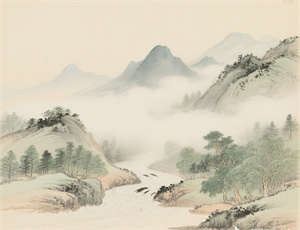

大寒诗韵:冬尽春生的自然哲思

- 2025-04-25

当北斗星斗柄指向癸位,天地间凝结的寒气达到极致,二十四节气轮回至终章。大寒作为冬季节气的压轴之作,既是冰封大地的终章,又是生命蛰伏的序曲。历代文人墨客以诗笔捕捉这个特殊节点的自然意象与文化意蕴,在《全唐诗》收录的48900余首诗中,涉及节气的作品达1200余首,其中描绘大寒的诗作尤能展现中国人特有的时空观与生命观。

在唐宋诗人的笔下,大寒的物候特征被赋予深刻的文化象征。陆游"大寒雪未消,闭户不能出"的直白记述,不仅记录着气候特征,更暗含对生命蛰伏状态的哲学思考。白居易"大寒岁底庆团圆"的诗句,则将节气与岁末民俗相联结,展现农耕文明的时间秩序。这些诗作中的冰棱、霜枝、寒鸦等意象,构成独特的"大寒美学",在萧瑟中孕育着生机。

一、节气诗中的自然律动

1. 物候书写的精确性

杜甫"霜严衣带断,指直不得结"的细节描写,印证《月令七十二候集解》中"寒气之逆极"的科学观测。宋代杨万里"大寒时节灶火红"的纪实笔法,与《齐民要术》记载的农事防冻措施形成互文。

2. 时空转换的文学呈现

王维"隔牖风惊竹,开门雪满山"的空间转换技法,暗合《周易》"穷则变"的哲学思维。这种由室内到户外的视角切换,构建出封闭与开放的双重时空维度。

二、文化基因的诗意编码

- 农事智慧的凝结:元稹"大寒宜近火,无事莫开门"与《四民月令》防寒指南的对应关系

- 生命哲理的隐喻:黄庭坚"松柏有本性,岁寒尚葳蕤"对《论语》"岁寒然后知松柏之后凋"的化用

- 民俗记忆的存续:范成大"腊酒自盈樽,金炉兽炭温"与《东京梦华录》岁末祭祀记载的呼应

三、跨时空的审美对话

明清诗人继承唐宋传统,在技法上推陈出新。文徵明"大寒已过立春来,万物含芳待晓雷"的转折笔法,暗藏二十四节气环环相扣的宇宙观。纳兰性德"冰合大河流,茫茫一片愁"的意象创新,将塞外风光融入节气书写,拓展了诗歌的地理维度。

当代诗人余光中《大寒》中"最冷的锋面酝酿着回暖的阴谋"的现代诗语,与宋代邵雍《大寒吟》"天道有常序,循环不可逾"形成跨越千年的思想对话。这种对自然节律的永恒关注,构成中华文化特有的生命感知方式。

从《诗经·豳风》"二之日凿冰冲冲"的古老节俗,到人工智能时代的气候诗创作,大寒主题诗歌始终承载着中国人对自然规律的敬畏与顺应。当数字技术能精准预测气温变化,那些凝结在诗句中的寒梅傲雪、冻土孕芽的意象,仍在诉说着文明对天地时序的永恒思索。