九九过后是什么节气|传统历法与自然规律探秘

- 2025-04-25

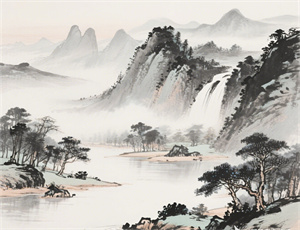

当最后一片残雪消融在初春的暖阳下,民间流传的"九九消寒歌"迎来终章。这个承载着农耕文明智慧的时序体系,在第八十一天画上句点。此刻天地间涌动的不仅是气温的回升,更暗含着二十四节气中一个重大转折点的到来。

数九习俗始于南北朝时期,其核心在于用九的倍数划分冬季严寒期。从冬至次日算起,每九天为一九:

- 一九二九不出手:气温跌破冰点

- 三九四九冰上走:进入极寒阶段

- 五九六九沿河看柳:地表开始解冻

- 七九河开,八九雁来:生态复苏迹象

- 九九加一九,耕牛遍地走:农耕序幕拉开

当九九走到尽头,太阳黄经达到345度时,春分节气如约而至。这个昼夜平分的特殊时刻,标志着天文意义上的春季正式来临。但若深入观察会发现,古人对时令的判断远比现代历法精密:

- 物候观测:玄鸟北归与雷电始鸣

- 地温变化:五厘米土层温度稳定在8℃以上

- 植物萌动:华北地区榆树展叶度达60%

春分在农耕文明中具有特殊地位,其核心价值体现在三个方面:

农事指导价值

江南地区开始早稻育秧,黄河流域进行春麦播种。农谚"春分麦起身,一刻值千金"生动诠释了这个时节的紧迫性。

生态平衡节点

昼夜温差开始缩小,地表径流量达到冬季三倍,土壤微生物活性激增150%,为作物生长创造最佳环境。

文化象征意义

古代帝王于此日祭日于东郊,民间则流行立蛋、踏青等习俗,形成独特的时间仪式体系。

现代气象数据表明,由于气候变化影响,近三十年春分物候平均提前3.2天。这种时令漂移现象引发新的思考:

- 传统农谚适用性需要重新校准

- 生态系统响应机制出现紊乱

- 文化遗产保护面临新挑战

在全球化与气候变化的双重冲击下,重新审视节气文化显得尤为重要。它不仅承载着先人对自然规律的深刻理解,更蕴含着可持续发展的重要启示。当九九的余韵散尽,我们迎来的不仅是季节更迭,更是文明传承与自然规律对话的新契机。