雨水节气的新诗:农耕文明与生命律动的现代抒写

- 2025-04-25

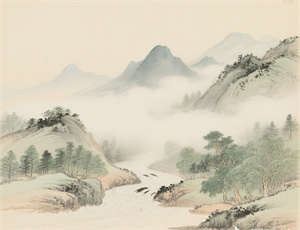

当北斗七星的斗柄指向寅位,天地间悄然发生着微妙嬗变。作为二十四节气中首个反映降水现象的节气,雨水不仅标志着自然时序的更替,更承载着中华民族观察宇宙、体悟生命的集体智慧。在当代诗歌创作中,这个古老节气正被赋予新的审美维度,诗人们以现代语言重构传统意象,在云水氤氲间探寻生命本质,在润物无声中捕捉文明密码。

农耕记忆的现代转译

翻开《月令七十二候集解》,"正月中,天一生水"的记载揭示着雨水节气的核心要义。在传统农耕社会,这场"随风潜入夜"的甘霖决定着整年的收成,因此衍生出"占稻色""回娘家"等特殊民俗。当代诗人王寅在《雨水辞》中写道:"铁犁翻开电子云层/数据流在田垄间生长",将物联网时代的智能灌溉系统与古老耕作记忆并置,形成跨越时空的意象碰撞。

- 物候观察的科技延伸:气象卫星云图替代了观星辨时的经验

- 祭祀仪式的符号转化:社交媒体祈福取代了社稷坛的龙神祭祀

- 生产工具的意象重构:无人机播种机组成了新的田园诗韵脚

水意象的多维解构

从《诗经》"习习谷风,以阴以雨"到杜甫"好雨知时节",雨水始终是中国诗歌的重要母题。新锐诗人陈先发在《液态编年史》中创造性地将降水过程分解为:"云端服务器下载着液态代码/每滴雨水都携带遗传秘钥",这种将自然现象数字化解构的尝试,实则暗合《周易》"天施地生"的哲学思辨。

在物理学家兼诗人蔡天新的作品里,雨水呈现量子态特征:"不确定性的水珠/同时落在秧苗与混凝土森林",这种对现代城市与乡村关系的隐喻,恰如《淮南子》所述"阴阳相薄,感而为雷,激而为霆,乱而为雾",展现着传统宇宙观与当代科学认知的诗性共鸣。

节气书写的生态启示

当全球气候变化改变着降水规律,诗人开始重新审视节气文化的现实意义。李少君在《雨水备忘录》中记录:"候鸟迁徙轨迹紊乱/节气表需要重新校准",这种对自然秩序失序的忧虑,与《齐民要术》强调的"顺天时,量地利"形成跨越千年的对话。生态诗歌通过重构节气叙事,正在建立新的环境伦理:

- 重新定义"及时雨":从农业灌溉到大气治理的系统性思考

- 解构"润物无声":微塑料降水引发的生态预警

- 重构"风雨调和":碳中和背景下的气候正义诉求

这些创作实践延续着《礼记·月令》"毋变天之道,毋绝地之理"的生态智慧,同时注入应对气候危机的现代意识。在诗人蓝蓝的笔下,雨水成为丈量文明的尺度:"酸雨蚀刻着青铜鼎铭文/也冲刷着玻璃幕墙的倒影",这种双重意象的叠加,揭示着人类文明与自然系统的深刻关联。

时空折叠中的诗意栖居

当代诗人正在创造性地融合节气时空体系,翟永明在《雨水折叠》中构建多层意象:"地铁穿梭惊蛰的地层/立春的嫩芽在写字楼缝隙生长",这种时空并置的写法,实则暗合《黄帝内经》"四气调神"的养生哲学在现代都市的变异重生。节气不再只是农事指南,更成为调节现代生活节奏的精神坐标。

- 节气与生物钟的重新耦合:光污染中如何感知"平旦气象"

- 虚拟空间的气候模拟:元宇宙里的节气交替景观

- 跨文化语境下的雨水解读:比较诗学中的降水意象流变

这种创作趋势呼应着《文心雕龙》"观天文以极变,察人文以成化"的文艺观,在技术加速的时代寻找诗意栖居的可能。当人工智能开始学习创作节气诗歌,人类诗人反而更执着于捕捉那些不可替代的生命体验——就像洛夫在《雨水祭》中写的:"键盘敲不出泥土苏醒的颤栗/代码解不开柳梢返青的方程"。