24节气气民俗——自然时序中的人文密码与生活智慧

- 2025-04-25

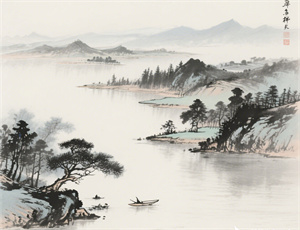

在中国广袤土地上传承千年的二十四节气,既是农耕文明的计时圭臬,更是贯穿民众生活的文化基因。从立春鞭打春牛的农事仪式,到冬至家家户户的饺子炊烟,这些凝结着天地人和谐共生意蕴的节气民俗,构成了中华民族独有的时间美学。在工业化与信息化并行的当代社会,重新审视节气文化中蕴藏的生态智慧与人文精神,对构建现代生活方式具有特殊启示。

一、节气民俗的时空坐标系

节气体系的确立始于黄河流域物候观测,却在传播中展现出强大的文化适应性:

- 北方旱作区:立夏"尝三新"习俗演化为品麦穗、食樱桃的丰收预演

- 江南水乡:清明祭祖与踏青并行,形成纸鸢竞放的特殊景观

- 岭南地区:大暑"吃仙草"的消暑传统,衍生出凉茶文化的商业形态

这种地域性演变印证了《淮南子》"因天之时,就地之利"的生态智慧。如芒种时节,江浙地区保留着"送花神"的古老仪式,而同时期的关中平原已开始"祭麦王"的丰收庆典。

二、民俗实践的深层结构

1. 物质生产维度

谷雨采茶、霜降摘柿等生产习俗,构建了严密的农事时间表。山东章丘的葱农至今遵循"白露葱,寒露蒜"的种植口诀,其收成品质验证着节气规律的精准性。

2. 精神信仰维度

- 春分"竖蛋"游戏暗合阴阳平衡观念

- 冬至"数九"习俗蕴含物极必反的哲学思考

- 处暑"放河灯"仪式承载着禳灾祈福的集体心理

3. 社会治理维度

古代"迎春东郊"的官方典礼,到民间"冬至大如年"的家庭伦理,形成了完整的社会动员体系。苏州文庙现存清代《授时图》石刻,完整记录了官府依据节气颁布政令的治理智慧。

三、正在消逝的节气记忆

现代化进程中,部分节气民俗面临传承危机:

- 机械化农业取代"开秧门"等传统农事仪式

- 都市生活消解"咬春""晒秋"等季节感知方式

- 商业改造使寒食禁火传统简化为青团美食符号

北京妙峰山留存着完整的立夏称人习俗,参与者年均减少12%,这种活态传承的式微警示着文化记忆的流失。

四、节气文化的当代表达

新型传承模式正在重构节气民俗的生命力:

- 浙江遂昌将"春分立蛋"开发为中小学自然教育课程

- 故宫博物院通过数字技术复原"大雪封藏"的古代宫廷礼俗

- 云南哈尼族将"惊蛰祭田"申报为世界农业文化遗产

在成都,年轻群体自发组织的"雨水茶会",通过现代雅集形式活化传统节气美学,参与者三年增长300%,展现出文化创新的可能性。

当无人机在惊蛰时节代替人工撒播绿肥,当智能温室实现随时令变化的精准调控,节气文化正在完成从经验体系到数据模型的转化。这种转化不是传统文化的消解,而是农耕智慧在数字时代的涅槃重生。在浙江德清"智慧农业小镇",物联网系统与节气农谚形成算法互补,创造出亩产提升23%的现代农耕范式。