清明节气诗词歌赋:自然时序与人文情怀的千年对话

- 2025-04-25

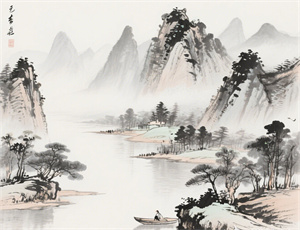

当春风拂过泛青的柳梢,细雨浸润初绽的桃李,清明节气便带着特有的诗意悄然降临。这个融合天文历法与人文习俗的特殊时令,自《月令七十二候》确立其"时万物皆洁齐而清明"的自然属性,到唐宋文人在寒食禁火、踏青祭扫中注入深邃思考,最终形成跨越千年的文化意象体系。从《诗经》"零雨其濛"的朦胧到陆游"晴窗细乳戏分茶"的闲适,清明始终在诗词歌赋中保持着独特的叙事张力,既承载着对生命循环的哲学思辨,也见证着农耕文明与士人精神的深度融合。

一、时序坐标的双重维度

自然节律的物候密码:

古籍中"清明三候"的记载——桐始华、田鼠化鴽、虹始见——构建起完整的物候观测体系。白居易《寒食野望吟》中"棠梨花映白杨树"的视觉呈现,苏轼《东栏梨花》"惆怅东栏一株雪"的细腻捕捉,皆以具体物象诠释节气特征。

人文时序的情感投射:

寒食禁火与清明祭扫的习俗叠加,使得这个时段成为特殊的情感载体。杜牧"清明时节雨纷纷"的经典意象,实则是将自然气候与祭祀场景进行诗化编码,创造出超越地域的集体记忆符号。

二、诗词文本的意象谱系

- 雨丝风片:从李商隐"飒飒东风细雨来"到陈与义"朝来庭树有鸣禽",降水元素既写实又隐喻,常作为情感催化剂存在

- 柳色酒香:折柳赠别习俗在清明场景中演化出特殊意涵,王禹偁"昨日邻家乞新火"与程颢"莫辞盏酒十分劝"形成物质与精神的互文

- 时空交错:高启《送陈秀才还沙上省墓》"风雨梨花寒食过"的今昔对比,黄庭坚"贤愚千载知谁是"的哲学叩问,展现时间维度的多重阐释

三、南北地域的习俗映照

江南烟雨中的诗意栖居:

吴文英"听风听雨过清明"的婉约,对应着《清嘉录》记载的苏杭踏青、斗草游戏,展现水乡特有的节气生态。

北方原野的生命礼赞:

元好问"高原水出山河改"的雄浑笔触,与《帝京景物略》所述京师"簪柳踏青"活动形成呼应,折射出地理环境对文化表达的根本性影响。

四、士人阶层的多重书写

- 礼制框架下的仪式叙事:朱熹《家礼》规范下的祭文写作,强调"报本反始"的伦理价值

- 贬谪文人的时空观照:苏轼"君门深九重,坟墓在万里"道出士大夫的双重精神归属

- 隐逸群体的自然咏叹:范成大"石马当道立,纸鸢鸣半空"展现的民间视角,拓展了清明书写的维度

当现代人驻足在《寒食帖》的墨迹前,或品味周密《武林旧事》记载的清明市井风情,那些承载着农耕记忆与士人情怀的诗文,依然能唤醒深植于文化基因中的时序感知。这种跨越千年的对话,不仅存在于纸墨之间,更在每年清明时节的细雨微风里,完成着对文明脉络的确认与传承。