立春与冬至:阴阳交替中的自然密码

- 2025-04-25

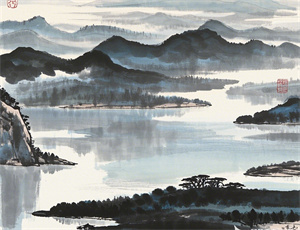

在二十四节气的时间长轴上,立春与冬至作为阴阳转换的关键节点,分别承载着截然不同的自然使命。立春以万物复苏的姿态叩响春天的大门,冬至则以极阴之境孕育阳气的重生。这两个相距半年的节气,通过中国先民对太阳黄经的精密观测,构建出农耕文明与自然规律深度契合的时间坐标系。

天文历法的精准锚点

从太阳黄经观测体系分析,立春发生在太阳到达黄经315°时,此时北半球接收的太阳辐射量开始超越地表散热量。而冬至作为太阳直射南回归线的时刻(黄经270°),其特殊的天文意义体现在三个方面:

- 全年白昼最短黑夜最长

- 正午太阳高度角达年度最低值

- 地表热收支进入净亏损阶段

农耕文明的实践智慧

在农事操作层面,两个节气形成了互补的指导体系。立春时节的物候观测系统包含三个核心指标:

- 东风解冻的临界温度

- 土壤有效积温达到作物萌发阈值

- 降水形态由固态向液态转化

而冬至对应的田间管理则聚焦于:

- 冬小麦的低温春化需求

- 土壤墒情保持技术

- 有机肥料的腐熟进程控制

文化符号的双重演绎

在民俗传统中,立春的鞭春牛仪式与冬至的数九消寒图形成鲜明对照。山西临汾地区保留的立春祭仪包含:

- 五色土垒砌春台

- 桃木刻制节气刻度

- 十二律管候气实验

江浙地区的冬至习俗则演化出:

- 祠堂分胙肉的宗族制度

- 赤豆糯米饭的驱疫功能

- 九九消寒图的物候记录

生态系统的协同响应

现代物候学研究表明,立春前后华北地区木本植物的液流启动时间,与地下15cm地温回升至3.2℃存在显著相关性。而冬至时节的动物行为模式呈现:

- 候鸟胸腔肌群增厚15%-20%

- 熊类心跳频率降至夏季的1/3

- 昆虫几丁质外壳增厚0.02mm

气候变化的时代印记

近三十年的气象数据显示,立春节气的10℃等温线北移幅度达2.4个纬度,导致华北地区:

- 冬小麦返青期提前11天

- 桃树花期物候紊乱

- 土壤解冻速度加快17%

同时冬至的极端低温纪录被不断刷新,2022年黑龙江漠河出现-53℃的新低温,这对传统数九预测模型提出了严峻挑战。

现代科技的传承创新

在卫星遥感技术支持下,立春物候监测已实现:

- NDVI指数0.35阈值识别

- 地表温度反演精度±0.5℃

- 作物蒸腾量毫米级测算

冬至研究则聚焦于:

- 大气逆辐射的增强效应

- 平流层极涡的变异规律

- 海洋热容量的滞后响应