二十四节气歌是古诗

- 2025-04-25

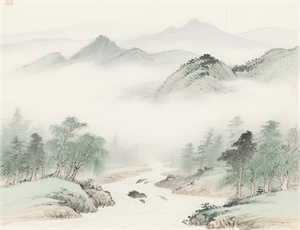

在农耕文明的漫长岁月里,一种融合天文历法与诗歌韵律的独特产物悄然诞生。《二十四节气歌》以四句七言的古诗形态,将黄河流域的物候规律凝练成可传唱的韵文,其文字背后不仅蕴含着古代先民对自然法则的深刻认知,更折射出中国诗歌创作中"以文载道"的文化基因。这首仅有48字的短歌,实则是一部用诗性语言书写的微型农书,在平仄起伏间搭建起人与自然对话的桥梁。

一、诗体结构的时空编码

从文学形式分析,《二十四节气歌》严格遵循古诗的创作规范:

- 对仗工整:如"春雨惊春清谷天"与"夏满芒夏暑相连"形成季节递进的镜像关系

- 平仄协调:每句末字"天、连、寒、年"均押平声韵,符合七言绝句的声律要求

- 意象浓缩:每个节气名称都构成独立意象单位,如"芒种"暗含麦芒与播种的双重意蕴

二、农耕文明的记忆载体

通过解构歌谣中的时间密码,可以发现古代农事活动的深层规律:

| 季节段落 | 节气集群 | 农事指向 |

|---|---|---|

| 春部 | 立春-雨水-惊蛰-春分-清明-谷雨 | 备耕播种 |

| 夏部 | 立夏-小满-芒种-夏至-小暑-大暑 | 田间管理 |

| 秋部 | 立秋-处暑-白露-秋分-寒露-霜降 | 收获储藏 |

| 冬部 | 立冬-小雪-大雪-冬至-小寒-大寒 | 休养生息 |

三、文化基因的双重传承

作为诗歌与历法的复合体,节气歌在文化传承中展现出独特价值:

- 口传记忆系统:通过童谣传唱实现农时知识的代际传递

- 文字编码系统:历代农书对节气内涵进行持续注解与拓展

- 仪式实践系统:祭祀、饮食等民俗活动强化节气认知

四、现代语境下的诗性复苏

在气候变迁与城市化进程中,节气歌的现代价值正在重新被发掘:

- 生态智慧启示:物候观测方法与可持续发展理念的契合

- 文化身份认同:作为非物质文化遗产的精神象征

- 创意转化实践:在建筑、服装设计等领域的符号化应用

当我们重新审视这首镌刻着农耕文明密码的古诗,会发现其本质是中华民族用诗意语言书写的生存哲学。每个节气名称都是先民与天地对话的印记,平仄韵律间流淌着对自然规律的敬畏与顺应,这种将实用知识与审美体验熔于一炉的创造智慧,正是中国古典诗歌最深邃的魅力所在。二十四节气歌与古代天文历法及传统诗歌创作手法的关联性研究