农历中一十二个节气与传统农耕文化关联性研究

- 2025-04-25

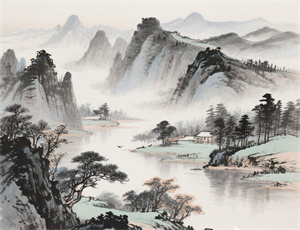

中国农历十二节气是古代劳动人民通过长期观察太阳周年运动轨迹与自然现象变化规律总结出的时间坐标体系。它不仅承载着中华民族数千年的农耕智慧,更深刻反映了人与自然和谐共生的哲学思想。从立春到大寒,每个节气都对应着独特的气候特征、物候现象和农事活动,形成了一套完整的天文历法体系。

节气体系的天文地理基础

二十四节气本质上是地球公转轨道上的24个等分点,其确立依据黄道面与赤道面的交角变化。古人通过圭表测影法精确测定:

- 冬至日正午太阳高度角最低,白昼最短

- 夏至日正午太阳高度角最高,白昼最长

- 春分、秋分昼夜时间均等

这种天文观测方法在《周髀算经》中已有详细记载,其测量精度与现代天文计算结果相差不超过三天。

物候现象的微观映射

每个节气都对应着特定的自然现象,形成独特的物候链反应:

- 惊蛰时期地温回升,土壤中越冬昆虫开始复苏

- 清明前后大气环流转变,形成持续性春雨

- 小满时节冬小麦进入乳熟期,籽粒逐渐饱满

这些现象在《月令七十二候》中被细分为七十二种物候特征,构建起精密的自然观察网络。

农耕生产的时序指南

节气系统对农业生产具有决定性指导作用,不同地域形成特色耕作制度:

| 节气区间 | 长江流域农事 | 黄河流域农事 |

|---|---|---|

| 立春-谷雨 | 早稻育秧 | 冬小麦返青 |

| 芒种-处暑 | 双季稻轮作 | 春玉米抽穗 |

| 白露-霜降 | 晚稻收割 | 冬小麦播种 |

这种时空差异在《齐民要术》等农学典籍中有系统阐述,至今仍是现代农业的重要参考。

文化符号的现代转化

在当代社会,节气文化衍生出新的表现形式:

- 气象部门结合节气发布中长期天气预报

- 中医药领域发展出节气养生理论体系

- 城市规划中引入节气景观设计概念

通过卫星遥感监测发现,全球70%的农作物生长周期仍与当地传统节气高度吻合,印证了该系统的科学价值。

从甲骨文的"日至"记载到现代天文历法,节气体系始终是中华文明的重要时间维度。在气候变化加剧的今天,重新审视这份文化遗产,对构建可持续的生态文明具有特殊意义。那些镌刻在农历中的时间密码,仍在默默指引着人类与自然的对话。