南方有24节气吗——探索地域气候与传统历法的真实关联

- 2025-04-25

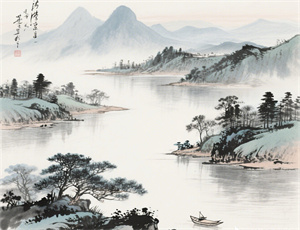

当北方的银杏叶随着霜降飘落时,岭南的榕树仍在暖阳中舒展新芽;长江流域经历立冬初雪之际,海南岛的渔民仍在惊蛰后照常出海。这种时空错位引发了一个根本性疑问:源自黄河流域的二十四节气,是否真正适配中国南方复杂多样的气候系统?从气象学角度观察,传统节气在南北地域的实际表现差异,折射出农耕文明与自然规律之间的深层互动关系。

一、节气系统的地理局限性溯源

公元前104年《太初历》确立的二十四节气,本质上是黄河流域中下游的物候观测体系。其核心参数包括:

1. 太阳黄经每隔15°划分一个节气

2. 平均气温变化曲线

3. 主要农作物生长周期

这套系统在维度23°26’至34°的区域内具有较高吻合度,但向南跨越北回归线后,气候特征出现本质性转变。

1.1 温度带的纬度差异

以冬至为例,哈尔滨当日平均气温-18℃时,广州同期温度可达15℃。这种温差导致:

- 华南地区全年无霜期超过300天

- 热带作物可实现年三熟制

- 极端天气事件发生频率改变

1.2 降水模式的根本分歧

江南地区特有的梅雨现象完全脱离节气框架:

- 入梅时间在芒种至夏至间波动

- 出梅可能迟至小暑后

- 持续周期达30-50天

二、历史进程中的节气本土化演变

明清方志记载显示,岭南地区自15世纪起就存在节气调适实践。广州府志(万历版)特别标注:"立春虽至,木棉未发;处暑虽过,暑气犹盛"。这种调整体现在:

2.1 农事历法的结构性重组

珠江三角洲农户将传统节气拆解为:

| 节气原名 | 本土化名称 | 功能转变 |

|---|---|---|

| 惊蛰 | 开耕节 | 水稻浸种始期 |

| 小满 | 龙舟水 | 防洪预警节点 |

| 白露 | 晚造始 | 第二季插秧启动 |

2.2 物候指标的替代性选择

海南黎族传统历法完全以热带植物为参照:

- 木棉开花——替代立春

- 槟榔结果——替代秋分

- 橡胶落叶——替代冬至

三、现代气候变迁下的新挑战

全球变暖正在加速消解传统节气的指示功能。气象数据显示:

2000-2023年华南地区

- 春季始日提前9.3天

- 夏季延长至205天

- 霜降日无霜概率达87%

3.1 农业生产的应对策略

广东湛江的芒果种植户已开发出"节气+积温"的双重管理系统:

- 以惊蛰为理论开花始期

- 根据850℃活动积温调整授粉时间

- 结合暴雨预警修正采收节点

3.2 城市气候的异化影响

珠三角城市群的热岛效应创造出特殊物候:

| 节气 | 城区表现 | 郊区表现 |

|---|---|---|

| 大暑 | 空调能耗峰值 | 双季稻扬花期 |

| 寒露 | 行道树持续生长 | 晚稻灌浆期 |

四、文化符号的在地性重构

尽管存在气候差异,节气系统仍在南方社会生活中持续演化。福州"拗九节"(对应正月廿九)将孝道文化与立春习俗融合,形成独特的节气衍生传统。更值得关注的是:

4.1 饮食体系的时序对应

潮汕地区发展出"四时药膳"体系:

- 春分炖枇杷叶

- 夏至煮老香黄

- 秋分食橄榄肺汤

- 冬至进补羊肉炉

4.2 商业活动的节令创新

广西梧州的六堡茶产业创造出"茶历"系统:

- 谷雨前采社前茶

- 小满制槟榔香茶

- 霜降后存老茶婆

当无人机在岭南的立冬日监测到25℃气温时,当智能温室在梅雨季节维持着恒定湿度时,节气系统正经历着前所未有的解构与重构。这种动态调适过程,恰恰证明了中华文化基因中强大的融合创新能力。在气候变化的时代背景下,或许我们需要以更开放的视角,重新定义时间与自然的关系。