现在是哪一个节气?生活起居需要注意哪些问题

- 2025-04-25

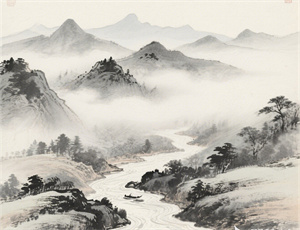

二十四节气作为中国古代农耕文明的智慧结晶,至今仍在指导着人们的生产生活。要准确判断当前所处的节气,需综合天文历法、物候特征与地域文化等多重维度。节气划分以地球绕太阳公转轨迹为基础,将黄道划分为24个等分点,每个节点对应特定的气候规律和农事活动。然而,随着现代科技发展与气候变化加剧,传统节气体系正面临新的诠释与挑战,其背后蕴含着自然规律与人类文明的深层互动。

一、时间标尺的双重维度

现代人判断节气存在两种并行体系:天文历法计算与物候现象观测。中国科学院紫金山天文台每年发布的《中国天文年历》,通过精密计算太阳到达黄经度数确定节气交接时刻,如春分点为太阳黄经0°,误差控制在秒级精度。与此同时,民间仍延续着"玄鸟至""雷乃发声"等七十二候观测传统,北京颐和园内的二十四番花信风石刻,便记载着不同节气对应的植物生长特征。

- 天文计算:2023年冬至精确时间为12月22日11时27分

- 物候差异:岭南木棉开花较长江流域早20-30天

- 文化记忆:山西现存128处节气观测遗址

二、空间差异的生态图谱

我国南北跨度造就显著的节气表现差异,形成独特的气候响应图谱。东北地区的"倒春寒"现象常使清明节气延迟10-15天,而云贵高原的"立体气候"导致同一节气内呈现垂直分布的物候特征。这种现象在农谚中有着生动体现:

- 淮河以北:"清明断雪,谷雨断霜"

- 长江流域:"清明时节雨纷纷"

- 华南地区:"清明谷雨紧相连,浸种耕田莫迟延"

气象大数据显示,近三十年节气气候呈现明显变化:惊蛰节气全国平均气温上升1.2℃,导致冬眠动物苏醒时间平均提前9天。这种变化对农业生产产生直接影响,山东小麦播种期较二十年前提早7-10天。

三、文化传承的现代嬗变

节气文化在当代呈现多元化发展态势,传统智慧与现代科技正在深度融合。农业农村部的智慧农业气象服务平台,将节气农谚转化为数据模型,为28个主要农作物提供种植建议。中医药管理局发布的《二十四节气养生指南》,则结合现代医学研究成果,在以下方面形成新规范:

- 春分时节建议补充维生素B族改善春困

- 夏至前后强调午间防晒与电解质平衡

- 霜降期间推荐增加优质蛋白摄入

在城市空间设计中,节气元素正成为重要文化符号。成都天府绿道设置的24个节气主题驿站,通过光影装置实时展示节气变化;北京大兴国际机场的穹顶设计,则暗合二十四节气太阳运行轨迹。

四、科技赋能的精准认知

北斗卫星导航系统提供的厘米级定位服务,使得农作物播种能精确对应节气窗口期。农业物联网设备可实时监测土壤墒情,将"雨水生万物"的古老智慧转化为数据指令。在环境监测领域,科研人员通过分析二十四节气期间PM2.5浓度变化,发现立冬后华北平原大气扩散条件恶化的规律。

天文学界正在探讨节气体系的优化方案,部分学者提出按实际气候区划建立动态节气模型。这种设想依托气象大数据与机器学习算法,可生成区域性的节气调整建议,例如将江南地区的梅雨季纳入节气体系。

从甲骨文的星象记录到空间站的天文观测,人类对自然节律的认知持续深化。当智能设备推送"今日入伏"提醒时,古老的时间智慧正在数字时代焕发新生。这种跨越三千年的文明对话,展现着中华文化特有的时空哲学与创新活力。