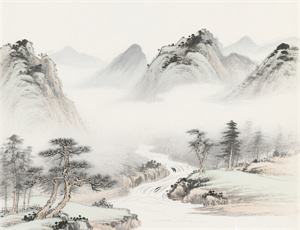

中国的十二节气

- 2025-04-25

在东亚农耕文明的漫长演进中,中国先民通过对太阳周年运动的精密观测,将黄道平面划分为二十四等分。其中具有里程碑意义的十二个时间节点,不仅构建起贯通天地的物候坐标体系,更在三千年的传承中积淀为独特的文化基因。这些被称作"节气"的时令符号,既是指导农耕生产的科学框架,也是理解中华文明天人合一哲学的重要锁钥。

一、历法体系中的时空密码

节气系统的形成经历了三个关键阶段:

1. 圭表测影的实证阶段:商周时期通过立杆测影确定冬至、夏至

2. 天文观测的理论化:战国时期《周髀算经》建立黄道坐标系

3. 完整体系的形成:西汉《太初历》确立二十四节气名称及计算方法

每个节气对应太阳到达黄经15°整数倍的位置,例如春分点位于黄经0°,夏至点黄经90°。这种以太阳视运动为基础的时间划分,精准反映了地球公转轨道上的能量变化。据《淮南子·天文训》记载,古人已掌握通过测量日影长度推算节气的方法,其精度误差不超过两天。

二、农耕文明的生态智慧

- 物候学指导体系:"惊蛰地气通"对应土壤解冻期,"芒种不可迟"限定水稻移栽时限

- 灾害预警功能:清明时节的"倒春寒"预防,处暑前后的"秋老虎"应对方案

- 生态平衡法则:霜降后休耕养地,谷雨前引水保墒的传统耕作制度

在江浙蚕桑区,农谚"清明孵蚕种,谷雨见新丝"精确指导着养蚕周期。四川盆地的"寒露油菜霜降麦"则揭示了不同作物的最佳播种窗口。这些经验体系经过数十代人的实践验证,形成了具有地域适应性的农业生产模板。

三、文化符号的深层结构

(一)哲学维度的时空观

节气系统将抽象时间具象化为可感知的自然现象:立春的东风解冻、清明的桐始华、白露的鸿雁来。这种具象化思维催生了"观物取象"的认知方式,在《周易》卦象与中医五运六气学说中都有深刻体现。

(二)民俗仪式的时空剧场

- 冬至皇家祭天与民间"数九"消寒

- 清明踏青扫墓蕴含的生死观照

- 立秋"啃秋"习俗中的能量补偿机制

在山西晋中地区,霜降前后的"送寒衣"仪式,通过焚烧彩纸寄托对先人的温度关怀。这种将自然时序与人伦情感相联结的文化实践,构成了独特的集体记忆载体。

四、现代社会的传承创新

2016年二十四节气入选联合国非遗名录,标志着其普世价值获得国际认可。现代科技赋予节气文化新的呈现方式:

• 农业物联网:基于节气模型的精准灌溉系统

• 气象大数据:结合历史气候数据的种植决策支持

• 文化创意:故宫《紫禁城的二十四节气》数字展览

在浙江丽水,智能温室将传统农谚转化为光温水气自动调控参数。北京冬奥会开幕式运用现代光影技术演绎二十四节气倒计时,让古老智慧焕发新的美学魅力。这种传统与现代的对话,正在重构节气文化的当代叙事。

从甲骨卜辞中的"日至"记录,到数字化时代的智能应用,十二节气始终是中国人理解自然节律的认知框架。它不仅记录着草木枯荣的生态密码,更承载着文明演进的集体智慧,在时序更替中持续书写着天人共生的东方叙事。