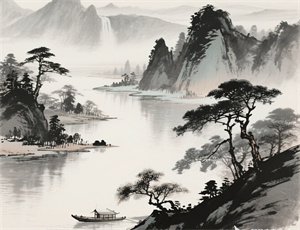

清明时节雨纷纷——探寻千年节气诗中的自然与人情

- 2025-04-25

当杜牧在晚唐细雨中写下"清明时节雨纷纷"时,或许未曾料到这七个字将穿越十二个世纪,成为中国人集体记忆中的文化密码。这首仅有四句的七言绝句,不仅勾勒出江南烟雨的节气图景,更暗藏着古代农耕文明的天人观照。从物候变化到祭祀礼仪,从饮食习俗到生命哲思,这首古诗犹如一把多棱镜,折射着清明节气背后复杂的社会网络与精神脉络。透过对诗句的深度解构,我们将发现节气文化并非简单的时令标记,而是凝结着先民智慧的生命坐标系。

一、诗句中的多维时空建构

1.1 自然时序的精准捕捉

首句"清明时节雨纷纷"展现了中国古代独特的物候观测体系:

• 温度指标:春雨绵绵对应地气温润

• 降水特征:"雨纷纷"形容细雨绵密而非倾盆

• 植被变化:柳树新芽与桐华初现

这些细节印证了《月令七十二候》中"清明三月节,物至此时皆以洁齐而清明矣"的记载。

1.2 人文场景的动态铺陈

诗中人物活动构成流动的节气图谱:

祭祀者:遵循"寒食东风御柳斜"的礼制

农作者:践行"清明前后,种瓜点豆"的农谚

行旅者:印证"清明上河"的商贸传统

多重身份在节气时空中交织,形成立体的文化场域。

二、节气习俗的深层肌理

2.1 生命仪礼的循环演绎

清明将生者与逝者的对话仪式化:

• 墓祭制度:从周代"吉祭"到汉代"上陵礼"的演变

• 饮食符号:青团造型暗合"天圆地方"的宇宙观

• 色彩象征:柳条嫩绿呼应生命轮回的哲学思考

2.2 生态智慧的现代启示

古人通过节气实践建立可持续生产模式:

◇ 土壤管理:"雨足郊原草木柔"反映保墒技术

◇ 作物轮作:麦田与桑园的交替种植体系

◇ 灾害预防:清明插柳蕴含防风固沙的生态智慧

三、文化记忆的当代转化

3.1 数字化时代的节气传承

现代科技正在重塑节气文化载体:

→ 农业物联网实时监测土壤墒情

→ 虚拟现实技术复原古代祭祀场景

→ 饮食APP复原二十四节气养生配方

传统智慧与数字技术碰撞出新的文化形态。

3.2 城市化进程中的节气重构

混凝土森林中萌发的节气新俗:

• 阳台农业践行"清明种瓜"的古训

• 城市公园再造"踏青折柳"的空间体验

• 网络祭扫重构孝亲伦理的表达方式

这些变迁揭示着传统文化强大的适应性基因。

当我们在细雨纷飞的清明吟诵古诗,触摸到的不仅是文字的韵律之美,更是整个文明体系对自然节律的深刻理解。那些散落在诗句中的节气密码,如同隐藏的文化基因,持续影响着当代中国人的生活方式与价值取向。这种跨越千年的文化共振,恰是中华文明保持生命力的重要奥秘。