盛夏时序:6月二十四节气的自然密码

- 2025-04-25

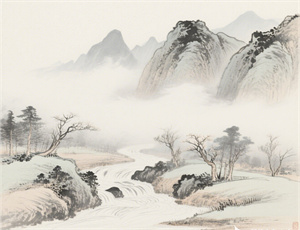

6月作为仲夏之始,承载着二十四节气中"芒种"与"夏至"两大重要节点。这两个节气不仅划分着物候变迁的精确刻度,更蕴藏着中国古代农事智慧与生态哲学。从长江流域的梅雨浸润到黄河流域的麦浪翻涌,从北回归线的日照极限到南海季风的酝酿成形,6月节气系统构建出中国特有的时空坐标系,在当代仍持续影响着农业生产、气候观测与文化传承。

节气体系中的六月定位

在太阳黄经的精密测算中,芒种(约6月5-7日)与夏至(6月21-22日)构成仲夏时节的阴阳平衡:

芒种标志着"有芒之谷可种"的农事临界点,北方冬小麦进入收割尾声,南方水稻开启插秧高峰。

夏至则达到年度日照时长峰值,太阳直射北回归线引发"阴阳转换"的哲学思考。

两节气间隔约15日,形成从作物成熟到气候极值的完整演变周期。

- 气候特征:梅雨锋面持续北推,长江中下游进入强降水期

- 物候标志:螳螂破卵、伯劳始鸣、反舌无声

- 农事要点:抢收抢种、蓄水防旱、病虫害防治

芒种时节的生存智慧

作为农耕文明的活态遗产,芒种节气包含三个维度的时间管理:

天时维度:观测斗柄指南确定播种窗口期,误差控制在3日内

物候维度:依据蚯蚓出穴、苔草泛绿等生物信号调整农事

水文维度:通过江河水位变化预判梅雨强度,建立梯级蓄水系统

江南地区"芒种插秧分早晚"的农谚,揭示着稻作品种与海拔高度的匹配规律:

300米以下:种植135天生长期的中稻品种

300-800米:选择120天早熟品种规避秋寒

800米以上:采用"旱直播"技术突破种植极限

夏至背后的科学解码

现代天文学证实,夏至日北半球接收的太阳辐射比冬至多出40%,这种能量差造就独特的生态现象:

海洋响应:西北太平洋开始积聚热带气旋生成所需的热能

大气循环:青藏高原热低压加强,推动东南季风深入内陆

生物节律:水稻分蘖速度达到昼夜周期的最优匹配值

| 观测点 | 2015 | 2020 | 2023 |

|---|---|---|---|

| 河南登封 | 128.2 | 127.9 | 127.5 |

| 广东汕头 | 0.3 | 0.2 | 0.1 |

节气文化的现代延伸

在城市化进程中,节气体系衍生出新的应用场景:

健康管理:依据"夏至养阳"理论制定光照疗法时间表

能源调度:参照日照时长峰值调整光伏发电输出功率

生态保护:根据候鸟繁殖周期划定临时禁航区

浙江某智慧农场将节气数据接入物联网系统,使灌溉效率提升23%,化肥使用量减少18%。

当无人机掠过皖南梯田,传回的作物长势数据与《陈旉农书》记载的播种规律高度吻合。这种跨越千年的时空对话,印证着二十四节气作为活态文化遗产的永恒价值。从北斗七星的方位变化到土壤温湿度的传感监测,人类对自然规律的认知在持续深化,但敬畏天地、顺应时序的智慧精髓始终未变。